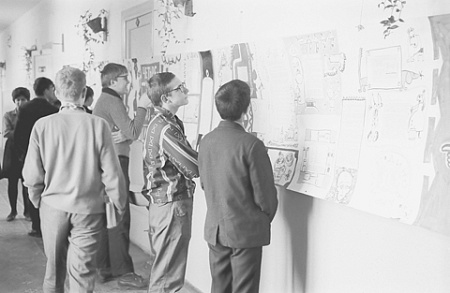

Примерно так выглядела студенческая стенгазета в советские времена. Фото РИА Новости

Примерно так выглядела студенческая стенгазета в советские времена. Фото РИА Новости

Самая знаменитая стенгазета «Культура» родилась в стенах Ленинградского технологического института в разгар того времени, название которому дала повесть Эренбурга «Оттепель». Удивительно, но в престижном техническом вузе тогда одновременно учились на инженеров будущие знаменитые поэты Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман; артисты Андрей Мягков и Тамара Абросимова; будущий автор прогремевшей в 70-е годы рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин – и даже будущий худрук ленинградской филармонии Виталий Фомин. Им и прочим институтским гуманитариям тогдашний комсомольский вождь «Техноложки» Борис Зеликсон предложил издавать стенную газету, в которой были бы ответы на самые острые вопросы современности.

Я тоже был гуманитарием, с 13 лет писал стихи, а прочитав в 5-м классе «Мартин Иден» Джека Лондона, твердо решил стать писателем. Но мама-искусствовед объяснила мне, что ХХ век – век техники, а гуманитарное образование – это путь к нищете. Она напомнила, что Чехов был врачом, Писарев – математиком, а Алексей Толстой окончил Технологический институт, куда и мне неплохо бы поступить.

Я послушался маму, и, будучи первокурсником этого института и узнав, что готовится стенная газета под названием «Культура», написал для нее восторженный отзыв на только что прочитанный роман южноафриканского писателя Джеральда Гордона «Да сгинет день…»; тема апартеида тогда волновала меня почти так же, как героя романа.

А через месяц первый номер газеты вывесили на площадке парадной лестницы на огромном щите, так что не заметить ее было нельзя. И ее очень даже заметили: с утра до вечера возле газеты толпились студенты и преподаватели; к моей великой радости мой опус там тоже присутствовал, хотя, признаться, мало кого заинтересовал.

Газета открывалась передовицей под названием «В порядке обсуждения», где фигурировали следующие утверждения: «Надо самим разобраться в искусстве», «Не бойся, если твое мнение пойдет вразрез с чьим-то авторитетом», «Иди своим путем, без груза предубеждений». Далее следовали тексты о Достоевском, которого, с подачи Ленина, еще вчера считали «архипакостным», и о репрессированном Михаиле Кольцове, казалось, забытом навсегда. Была там и заметка Евгения Рейна о живописи Поля Сезанна, считавшегося тогда одним из столпов враждебного западного искусства. В разделе «Кино» красовалась рецензия Анатолия Наймана на бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани» («…Модерн, в котором сделан этот фильм, снова показал, как многообразны пути развития мирового искусства»).

Восхищение модерном тогда воспринималось как крамола, но самой крамольной в газете оказалась статья Дмитрия Бобышева о молодом поэте Владимире Уфлянде, где было такое утверждение: «Он (Уфлянд) не хватает своего читателя за шиворот и не тащит его, уставшего после работы, на борьбу и сражения. Он дружески приглашает читателя войти в его настроения, давая ему начальный импульс для размышлений».

Номера газеты обсуждались в кабинете комитета комсомола, где возник настоящий литературный клуб, в котором говорили о новинках литературы, а главное, читали стихи – свои и чужие. Помню, как Толя Найман прочитал свое, по выражению Димы Бобышева, «вычурно-отталкивающее, но забавное» под названием «Отродья»: «У мужчины родился урод, / человеческий только рот, / остальное не то что бесформенное, / просто как-то нелепо оформленное. / А во всем виновата жена, / ведь рожать-то она должна». В конце концов этот урод нашел какую-то уродку, и у них родилась девочка: «Ничего, симпатичная вроде. / Так бывает всегда у отродий. / А у нравственных честных людей / вообще не бывает детей». Позже Бобышев написал, что «знатоками были отмечены политические аналогии «Отродий» с партией и комсомолом, а библейско-мифологические – с Адамом и Евой».

Главным поэтом «Техноложки» считался Евгений Рейн. Читал он сильно гнусаво, за что на одном из турниров поэтов удостоился эпиграммы, совмещенной с буриме (с заданными рифмами «нега – телега» и «нос – насос»): «Рейн читал с большою негой, но зато немного в нос. Он талантлив, как телега, а работал, как насос».

Скоро у редакции стенгазеты «Культура» начались неприятности. В институтской многотиражке «Технолог» появилась статья оскорбленного читателя, по мнению которого «газета в отдельных статьях прямо клевещет на нашу действительность при непонятном либерализме партийного комитета института, который до сих пор не принял мер». Под статьей стояла скромная подпись: «Я. Лернер, член КПСС».

Этот был тот самый Лернер, который через несколько лет прославится статьей о Бродском «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград», заканчивалась она филиппикой: «Такому, как Бродский, не место в Ленинграде». И этой статьей он обессмертил свое имя как антигерой.

На обвинения в нешуточном грехе – в либерализме – надо было реагировать, и в парткоме прошли многочисленные дискуссии. Которые в итоге привели к трагедии: доцент кафедры основ марксистско-ленинской философии, которого обвинили в потворстве идеологически ошибочной деятельности редколлегии стенгазеты, застрелился из именного пистолета...

А вскоре появилось и возмущенное письмо «Об ошибках газеты «Культура», в котором задавались вопросы типа «О какой культуре может говорить студент такой-то, который ни в одной сессии не сдавал экзаменов без двоек и имеет выговор за пользование шпаргалкой?». Но главный упрек в письме был адресован комсоргу Зеликсону, который «пытался свое «особое мнение» противопоставить мнению партийного комитета».

В «Комсомольской правде» и «Ленинградской правде» также появились гневные статьи о стенгазете «Культура». В противовес о ее печальной судьбе сообщила одна из иностранных радиостанций, после чего газету убрали, а по институту прокатились комсомольские собрания, на которых старшие товарищи клеймили редколлегию и особенно Зеликсона. Свой высокий комсомольский пост ему пришлось оставить.

Он считал себя несгибаемым ленинцем, но со временем начал почитывать самиздатовскую литературу. Однажды ему принесли книгу «От диктатуры бюрократии – к диктатуре пролетариата», в которой авторы объясняли, почему у нас все не так, как завещал великий Ленин. Книга ему так понравилась, что он стал показывать ее своим многочисленным знакомым, кто-то из них стукнул куда следует. И бывший комсомольский вождь оказался в КГБ: далее суд и мордовские лагеря, после которых общественную деятельность он оставил навсегда.

О безвременной кончине Зеликсона я узнал из газетного некролога, где помимо прочего было сказано, что к концу жизни у него насчитывалось более 200 изобретений и научных работ.

Из остальных членов редколлегии «Культуры» серьезнее всех пострадал Евгений Рейн – ему пришлось завершать свое техническое образование в другом, менее престижном вузе.

Позднее Рейн, Найман и Бобышев познакомились с Бродским, все вместе они вошли в историю русской литературы как «ахматовские сироты». Выражение это впервые прозвучало в стихотворении Дмитрия Бобышева «Все четверо»: «И на кладбищенском кресте гвоздима, / душа прозрела: в череду утрат / заходят Ося, Толя, Женя, Дима / ахматовскими сиротами в ряд». И хотя к моменту написания этого стиха каждый из них уже шел своим путем, так эту четверку и называют до сих пор «ахматовскими сиротами». Двоих из «сирот» – Бродского и Наймана – уже нет с нами…

Эти молодые поэты были ближним кругом Анны Ахматовой в последние годы ее жизни: опекали, посвящали ей свои стихи и провожали ее в последний путь. Существует фотография у ее гроба, где на лице Бродского запечатлелся ужас, от которого он словно пытается заслониться рукой. Его слова об Ахматовой, сказанные от имени всех четырех: «На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной щедрости, от нее исходившей».