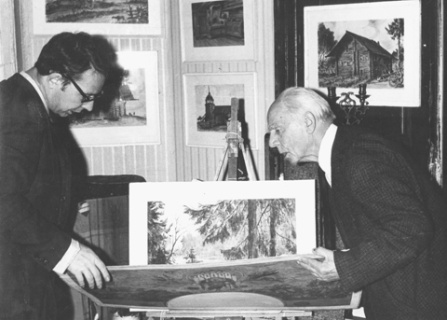

Прекрасный художник и удивительный рассказчик Вячеслав Кондратьев (справа) в своей мастерской. Слева Вардван Варжапетян. 1974 год. Фото из архива автора

Прекрасный художник и удивительный рассказчик Вячеслав Кондратьев (справа) в своей мастерской. Слева Вардван Варжапетян. 1974 год. Фото из архива автора

«Независимая газета» мне не чужая, я пишу для нее столько лет, сколько она существует. В книге «ИМяННОЙ УКАЗАТЕЛЬ» я вспоминаю всех, кого встретил за 83 года. Из этих встреч и составилась моя жизнь. А еще это краткая история моей страны, сложенная примерно из 3 тыс. историй разных людей. Вот очередные истории из моего собрания.

Климченко – капитан-лейтенант, командир батареи ракетного дивизиона, где я служил в начале 1960-х. Ходил в морской форме. Ракетные войска тогда только образовались, командиров собирали из артиллерии, авиации, с флота, переучивали. Офицер он был грамотный, непьющий. Я по тревоге обязан был, как вестовой, оповещать его, то есть бежать ночью или на рассвете по Шадринску, громыхать в дверь и задыхающимся шепотом сообщать ему, стоявшему передо мной во флотской шинели, накинутой на белую нательную рубаху, в трусах (кальсон капитан-лейтенант принципиально не носил, хотя зимой морозы в Зауралье крепкие), про тревогу.

Моим непосредственным командиром Климченко не был. Но так уж карты легли, что на последнем году службы я стал хранителем старого помятого электрочайника (мы называли его «электробалдежник»), в котором мы заваривали крепчайший чай и балдели в каптерке, а чаще в маленькой вонючей сушилке, где сушились наши мокрые шинели, бушлаты, портянки. Курили, нарушая устав, иногда пили ворованный спирт или самодельную бражку, а то и просто «Тройной одеколон».

Приказ о дембеле призванных в 1961-м объявили в начале сентября 1964-го. К тому времени кое-кого уже отпустили – сдавать экзамены в военные училища, университеты, институты. Оставшиеся «старики» считали дни до «гражданки». В декабре осталось всего три-четыре «старика», мы почти не вылезали из сушилки, ходили только в столовку и гальюн, иногда и спали в сушилке на бушлатах.

А Климченко, как гончая, охотился за нашим чайником. Запрещенный чайник в казарме, а обнаружить его капитан-лейтенанту не удается! У нас было полно тайников, про некоторые знал только я, хранитель электробалдежника. Но однажды я потерял бдительность, лень было спрятать чайник. Лежу на бушлатах, покуриваю, попиваю чаек с конфетами-подушечками, даже дверь сушилки не запер – и тут, как Георгий-победоносец, налетел капитан-лейтенант в безукоризненно отглаженной морской форме, швырнул чайник на кафельный пол и стал топтать начищенными до блеска полуботинками, словно поверженного дракона.

Наверное, в эту минуту он был по-настоящему счастлив. Как адмирал Нельсон, разбивший французский флот при Трафальгаре. А я просто смотрел на гибель алюминиевого кормильца-поильца. Я служил уже четвертый год, и все мне было до лампочки. Демобилизовали меня самым последним из моего призыва – 29 декабря 1964-го. К бою новогодних курантов в Москве я все-таки успел.

Кондратьев Вячеслав Сергеевич (1886–1979) – художник. Кто меня с ним познакомил, не помню. Он не просто был красив, но красив благородно, и во всем являл поражавшее меня благородство. Не часто я потом встречался с людьми такой породы: они могли быть и княжеского рода, и мужицкого – суть тут не в родословной.

В 1917-м Кондратьеву был 31 год, как мне в 1972-м, когда мы познакомились. Мы были из разных эпох, даже из разных стран: он – из России, я – из СССР.

В 1912-м Московская управа назначила конкурс на лучший памятник к 300-летию дома Романовых. Первую премию жюри отдало Леониду Соллогубу, вторую – Сергею Власьеву, а третью – выпускнику Строгановского училища Вячеславу Кондратьеву. И именно его проект выбрала управа, посчитав самым удачным. Но думская комиссия по благоустройству Москвы выбрала проект Власьева – он и был поставлен в Александровском саду. Такая вот присказка. А сказка – вся жизнь Вячеслава Сергеевича.

Кондратьев рассказывал о себе так: «Родился я в 1886-м в Симбирске. Бабушка происходила из семьи знаменитого силача Василия Лукина, капитана флота российского. Дед тоже отличался богатырской силой и статью, прожил 107 лет. Наверное, и дольше прожил бы, но вздумал объезжать неоседланного жеребца; тот сбросил деда и затоптал. Отец служил бухгалтером во Владимире. Там прошло мое детство. Рисование и пение – вот что занимало меня тогда. Решил стать художником. В 1901-м поступил в Строгановское училище – там уже учился мой старший брат Виктор, а вскоре поступил и младший брат Владимир. Душой училища и нашим кумиром был, конечно, Станислав Владиславович Ноаковский – выдающийся рисовальщик и график. Мел в его пальцах в секунды рождал на грифельной доске античный портик, готический собор, роскошный интерьер залов Версаля. Больно было смотреть, как тряпка безжалостно уничтожает эти шедевры.

Еще студентом я расписал фарфоровый сервиз для Кузнецовского завода, делал образцы набивных тканей для фабрики Циндаля, проекты памятников. За хорошую учебу меня дважды премировали поездкой в Италию. После революции помогал создавать знаменитую артель «Богородский резчик». По всей России была знаменита богородская деревянная игрушка: медведи, куры с петухом, мужик и медведь, бьющие молотом по наковальне – этой игрушкой восхищался великий Роден».

И многие десятилетия Кондратьев рисовал Москву. На его глазах рушили храмы, дворцы, палаты, домишки, остававшиеся только в его рисунках. Некоторые из них Вячеслав Сергеевич показал архитектору Щусеву. Щусев предложил сделать передвижную выставку рисунков Кондратьева и иллюстрировать ею его лекции о Москве.

Пешком Кондратьев исходил Русский Север: Архангельскую область, Вологодчину, Карелию. Рисовал, записывал бывальщины, причитания, плачи.

Вот еще из рассказов Вячеслава Сергеевича: «Иногда идешь целый день под дождем или по колено в снегу – вдруг такая красота откроется, что сердце заходится от счастья. Кажется, в самую душу твою упало семечко, из которого растут красота и сила человеческой души. Дед мне, мальцу, рассказывал, как он сад вырастил… Саженцы тогда не продавали. И пришлось ему сажать в землю семечки яблонь и груш. Теперь о таком труде и помыслить невозможно. Зато и уважение к деду было великое – за его великий труд».

Это и про самого Кондратьева можно сказать: великий труженик. Он свой сад с семечек начал и дождался плодов.

Кононенко Юрий (1936–1995) – художник, сценограф, поэт. Горжусь, что был с ним знаком, что он был автором «НОЯ», написал для этого вестника, который я издавал, замечательные заметки «…О себе».

«Первая запись в моей трудовой книжке – 26 сентября, город Иркутск. Работал на стройке. Обедал раз в рабочей столовой. Жареная камбала в томатной подливке и макароны. Раздатчица была доброй и дала еще порцию макарон бесплатно. Тогда я много делал набросков и попросил ее спокойно посидеть минут пять. Она сказала, что она не такая, как я про нее думаю, и что она не допустит, чтоб к ее лицу пририсовали голое тело».

Я люблю и стихи Юры. Он называл их «Надписи на километровых столбах»: столб 6, столб 14, столб 26, столб 74… Некоторые я напечатал в «НОЕ» (№ 17, 1996).

Однажды пришел к нему в мастерскую и увидел чайный сервиз в японском стиле работы его товарища с Украины: чайник, чашки, блюдца, поднос, подсвечник, даже чаша для сжигания благовоний. Товарищ просил Юру продать сервиз. Я бы купил, но денег не было. Каждый раз, приходя на Палиху к Юре, бросал взгляд на сервиз и вздыхал.

И вдруг Юра меня обрадовал: «Старичок, я договорился!» Оказалось, мастер-гончар согласился отдать это чайное чудо почти задаром. Я помчался занять деньги, раздобыл, потом мы с Юрой обертывали каждую чашку, каждое блюдце газетой, и даже беглые прикосновения к неровным, шершавым стенкам, к натекам глазури были приятны, обещали долгую радость ладоням, глазам, губам. Юра сам бережно все укладывал в громадную коробку из-под телевизора – все 24 хрупких предмета! Заклеил вдоль и поперек коробку скотчем, да еще крепко увязал веревкой.

Еду с коробкой в метро, читаю книгу, удобно положив ее на коробку. Выхожу на площади Ногина – к памятнику воинам, павшим под Плевной. Коробки нет. Непостижимо! Как я мог выйти из вагона, перешагнув через здоровенную коробку? Да пассажиры закричали бы: «Эй, мужик, коробку забыл!» Но самое странное: обнаружив потерю, я испытал такое невероятное облегчение (никогда в жизни ничего подобного не испытывал!), будто какая-то темная вода, уже подступившая к горлу, уже к губам, вдруг отхлынула – и стало легко дышать.

Но исчезновение Юры Кононенко из моей жизни – не тот случай. Так и стоит темная, тяжелая вода разлуки по самое горло.

Его уже нет 10 лет. 20 лет. Нет четверть века... И вдруг Юрина выставка в Бахрушинском музее – огромная, народу – не протолкаться, речи, журналисты, фуршет. Знакомых много. Увидел Таню, жену Юры, такая же красивая, познакомила меня с дочерью, которую я видел школьницей. Вот так.

Все так. Нет только Юры. n