Американский антрополог Дональд Джохансон с окаменевшими останками скелета Люси.

Фото с сайта www.leakeyfoundation.org

Американский антрополог Дональд Джохансон с окаменевшими останками скелета Люси.

Фото с сайта www.leakeyfoundation.org

В конце ноября прошлого года научный мир, в частности антропологи, отметили полувековой юбилей находки почти полного скелета явно не человека, но уже и не обезьяны. Натолкнулись на него в долине некогда полноводной реки Афар, что к северо-востоку от эфиопской столицы Аддис-Абебы, американский антрополог Дональд Джохансон и студент Том Грей. Найденный ими скелет небольшого австралопитека (гоминида, относящегося к особому роду Australopithecus) был почти полный и принадлежал женской особи. Антропометрические данные «девушки» были таковы: рост – чуть больше 1 м, вес – около 27 кг, емкость черепной коробки – 350 см³, возраст на момент смерти – 25–30 лет. Отложения, в которых она была найдена, датируются временем около 3,2 млн лет. Найденные останки обрели имя собственное – Люси.

«В те годы все увлекались группой «Битлз», и молодые антропологи из экспедиции Джохансона всю ночь слушали песню «Люси в небе с алмазами», обсуждая счастливую находку, будучи не в силах уснуть от возбуждения. Неудивительно, что маленький древний австралопитек получил имя собственное Люси. Научное название находки Australopithecus afarensis, афарский австралопитек. Всего было обнаружено 40% костей, что для находок такой глубокой древности является большой редкостью. Скелет Люси не был растащен хищниками, на ее костях не осталось никаких следов зубов», – отмечает в своей книге «Происхождение человека» (2004) профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Варвара Бахолдина.

Дональду Джохансону понадобилось семь лет, чтобы опубликовать в 1981 году детальное описание скелета самки. Так, возраст Люси определили по наличию третьего моляра – коренного зуба мудрости. Очень ценное эволюционное «приобретение», учитывая необходимость пережевывания пищи. У девушек он окончательно прорезывается к 18 годам, у самок шимпанзе уже к 11–13.

Вскоре после Люси антропологи нашли неподалеку кости еще 13 представителей «южных обезьян» – австралопитеков. Так представителей первой ступени долгого пути развития человека назвал австралийский антрополог Раймонд Дарт. Австралопитеков отличал бипедализм, или двуногость, а также больший – по сравнению с шимпанзе – мозг.

Челюсти и зубы Люси свидетельствовали о том, что она питалась растительной пищей, что характерно для братьев наших меньших, обитающих в джунглях – дождевых лесах – экваториальной Африки. Известно также, что на ночь они, опасаясь больше не хищников, а змей, забираются на деревья, где сооружают себе из веток «гнезда». По всей видимости, такое же поведение было характерно и для австралопитеков, потому что кости Люси имеют переломы, свидетельствуя о ее падении с дерева, и довольно высокого.

|

|

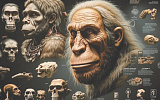

Современная реконструкция образа австралопитека Люси. Фото с сайта www.neanderthal.de |

Это расширяет базу доступных сравнений, потому что в распоряжении ученых помимо скелетов австралопитеков есть черепа и кости таких представителей уже человеческого рода: Homo habilis (человек умелый), начавшего делать каменные орудия; и Homo erectus, то есть полностью прямоходящего, мигрировавшего из «колыбели человечества». Одно из таких исследований все той же Люси было проведено совсем недавно английскими и нидерландскими компьютерщиками. Результаты изложены в журналах Ancient Origins и Current Biology. По мнению авторов исследования, Люси могла бегать, но недолго и довольно медленно, быстро уставала.

У «девушки» были крепко сбитое тело и длинные руки, но довольно короткие ноги, бег с помощью которых требовал в 1,7–2,9 раза больше энергии, нежели у людей. Важно было и то, что ее ахиллово сухожилие и трехглавые мышцы бедра существенно отличались от наших. У нас оно значительно больше напоминает эдакую пружину, соединяющую икроножную мышцу с более мелкими мышцами голеностопного сустава и пяточной костью. По всей видимости, Люси, ходившая вперевалку, могла делать короткие рывки, быстро уставала, явно уступая в беге даже «эректусу», который благодаря этому смог «выбежать» из Черного континента.

Эпохальное открытие скелета Люси свидетельствует о том, что двуногость возникла у наших предков задолго до начала изготовления каменных орудий и уж тем более увеличения мозга. Подрывается и старый трюизм о том, что будто бы труд создал человека. Биология давно уже доказала, что именно наши предки «изобрели» труд.

А затем во всей своей красе встает вопрос о том, что такое сознание, которое есть уже и у шимпанзе, вполне «сознательно» использующих лекарственные растения, что не так давно выявили японские исследователи. А где лекарственные, там, возможно, и растения с грибами, синтезирующими психоделические соединения (цветковые и грибы возникли задолго до нынешних млекопитающих еще во времена динозавров).

Используют ли приматы такие растения и грибы для «расширения» сознания? Нам не дано узнать это. Но первый череп неандертальца был случайно найден всего лишь чуть более полутора веков назад. В то время было лишь упоминание Жан-Батиста Ламарка в его «Философии зоологии», увидевшей свет в 1809 году, о возможном происхождении человека от предков шимпанзе, на которого мы очень уж похожи (или наоборот). Мысль была повторена лишь спустя более чем полвека.