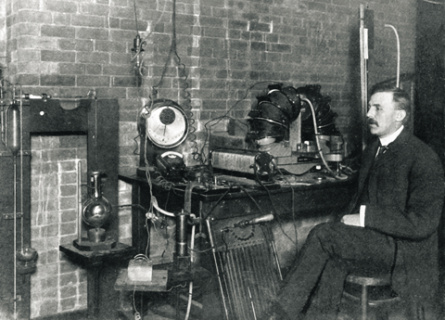

Эрнест Резерфорд в своей знаменитой лаборатории в Кембридже. Для Петра Капицы общение и работа вместе с ним в 20–30-е годы прошлого века и определили взгляды на принципы развития науки. Фото с сайта www.wellcomecollection.org

Эрнест Резерфорд в своей знаменитой лаборатории в Кембридже. Для Петра Капицы общение и работа вместе с ним в 20–30-е годы прошлого века и определили взгляды на принципы развития науки. Фото с сайта www.wellcomecollection.org

В 1956 году, выступая на собрании актива Академии наук СССР, советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии по физике (1978) Петр Леонидович Капица (1894–1984) сделал доклад «О лидерстве в науке». В своем докладе П.Л. Капица отметил, что, хотя советские ученые играют важную роль в большинстве областей мировой науки, ведущее место они занимают лишь в небольшом числе областей и это число уменьшается, что, по его мнению, должно вызывать серьезную озабоченность.

«Ледокол» Петра Капицы

«Лидерство в науке, – объяснял П.Л. Капица, – имеет свою, совершенно особую специфику. Приведу такое сравнение. Идет по морю караван судов – одно судно идет впереди, второе только немного отстает от него. Но лидерство в науке – это не караван судов, идущих в открытом море, но караван судов, идущих по льду, где переднее судно должно прокладывать путь, разбивая лед. Оно должно быть наиболее сильным и должно выбирать правильный путь. И хотя разрыв между первым и вторым судном небольшой, но значение и ценность работы переднего судна совершенно иные».

Из сравнения Капицы следует, что есть две различные науки. Одна из них способна открывать новые направления исследований, создавать новое пространство для мореплавания, другая – разрабатывать их. Понятно, что обе науки взаимосвязаны, и понятно, что нужны обе. Ледокол, за которым не идет караван судов, нужен разве что в экстремальных ситуациях. Кроме того, без доставки припасов ледокол затеряется во льдах. Правда, ледокол может перевозить грузы, хотя это и нерационально. А вот обычное судно не в состоянии само прокладывать новый курс и должно следовать за ледоколом.

В 1960–1980-х годах был поставлен грандиозный эксперимент, показавший, что рассуждения Капицы – это не просто забавная метафора. Ряд стран – в основном азиатских – добившихся впечатляющих успехов в развитии современных отраслей промышленности, попытались совершить такой же рывок в науке. Однако создание науки, равной по эффективности западной, натолкнулось на колоссальные трудности, природа которых была непонятна.

Так, один индийский астрофизик, анализируя эти трудности, писал, что, получая в лучших университетах Индии образование, ничем не уступающее западному, молодые ученые тем не менее оказываются лишенными некоего творческого начала, психологического гештальта (proper psychological gestalt). В результате они могут копировать западную науку, проводя рутинные исследования, но не могут развивать ее самостоятельно. Такое начало у ученых удается сформировать в ходе достаточно длительных стажировок в ведущих исследовательских центрах Запада. Но перенести творческую атмосферу этих центров в свои страны ученые не могут и, возвращаясь домой, где нет привычного научного общения, быстро теряют навыки самостоятельных исследований, отстают от развивающейся науки и переключаются на административную или педагогическую карьеру.

«До тех пор, – делал вывод индийский ученый, – пока у нас нет человеческих умов, подготовленных надлежащим образом для того, чтобы создавать науку, абсурдно ожидать, что она хлынет из зданий, библиотек и лабораторий, как бы хорошо они ни были оборудованы» (см. Менцин Ю.Л. «Каким должно быть политическое устройство корпорации ученых», «НГ-наука», 2017, № 5).

Возвращаясь к метафоре Капицы, можно сказать, что в этих странах создавали лишь грузовые корабли, которые в принципе не могли догнать, а тем более обогнать ледоколы западной науки. И дело не в национальных особенностях. Обсуждение этого вопроса показало, что с аналогичными проблемами сталкиваются и западные ученые, которым не посчастливилось работать в ведущих научных центрах.

Таким образом, преодолеть отставание можно, пересев с грузового корабля на ледокол, поскольку необходимую для творчества подготовку ума можно приобрести лишь в ходе достаточно продолжительной совместной работы в передовых лабораториях. Можно, конечно, попытаться создать собственный ледокол, но, в отличие от просторов Арктики, мы не знаем, где находится «лед» переднего края науки и что он собой представляет. Этого толком не знают даже те ученые, которые находятся на этом краю. В воспоминаниях многих из них подробно рассказано об ожесточенных спорах, которыми сопровождался каждый шаг в Неведомое.

Относительная ясность наступает лишь через многие годы, когда новое направление исследований начинают интенсивно разрабатывать, в том числе для решения прикладных задач

Игровое начало науки

Интересный ответ на поставленные вопросы можно найти в истории культуры Древней Греции. Как известно, огромное воздействие на развитие этой культуры оказали тесные контакты греков с Египтом и Вавилоном. Цивилизации этих стран были на тысячи лет старше греческой и в своем развитии существенно опередили ее, заложив основы астрономии, химии, математики, медицины, географии и других наук.

Пытаясь преодолеть отставание от этих цивилизаций, Древняя Греция нашла свой собственный путь развития, в основу которого было положено совершенствование мышления при помощи занятий особой наукой – философией. Не имея возможностей полноценно перенять тысячелетнюю мудрость Востока (жрецы не делились своими знаниями с посторонними), греки, так сказать, абсолютизировали эту мудрость, трансформировали ее в некую абстрактную Мудрость, полное знание которой невозможно уже в принципе. Тем самым впервые в истории человечества была создана наука, сосредоточившая свое внимание не на получении конкретных знаний, а на анализе способности мышления получать истинные знания. Эта сосредоточенность особенно хорошо видна в «Диалогах» Платона, в которых Сократ, в отличие, например, от мудрецов Китая или Индии, учит не мудрости, то есть тому, как правильно жить, а тому, как правильно сомневаться в истинности своих знаний.

В своей книге Homo Ludens («Человек играющий») нидерландский историк культуры Йохан Хейзинга отмечал, что греческую философию пронизывает игровое начало. Причем это начало прекрасно осознавалось самими философами, которые, как, например, участники «Диалогов» Платона, сами нередко иронизировали над своими попытками постичь истину.

Стремление объяснять и доказывать очевидные, на первый взгляд, вещи представлялось людям, далеким от философии, пустой тратой времени. В отличие от них философы понимали, что споры о том, догонит ли Ахиллес черепаху, чем мудрость отличается от знания и т.п., очень важны, так как позволяют выявлять в нашем собственном мышлении неведомые нам самим глубины. Не зря же Сократ любил повторять, что его мать была повитухой и что он тоже своими вопросами помогает рождать новое понимание вроде бы понятных вещей. Эти вопросы непрерывно возвращают мысль к ее истокам, заставляют задуматься об их очевидности, благодаря чему мышление становится более гибким, дисциплинированным и глубоким.

Создание греками философии, одного из величайших достижений в истории человечества, безусловно, не было результатом воплощения в жизнь какого-то сознательного плана. Собственно, мы можем только предполагать, с какими особенностями религиозной и социально-политической жизни греков, их активным участием в международной торговле и т.п. было связано создание философии.

В то же время греческие философы прекрасно осознавали отличие своего теоретического мышления от мышления восточных мудрецов. Так, Фалес с гордостью писал, что египтяне хорошо предсказывают время разлива Нила, но совершенно не интересуются причинами этого явления, в то время, как он, Фалес, предложил для его объяснения несколько гипотез. Трудно поверить, что египетские ученые совершенно не думали о причинах изучаемых явлений. Скорее они просто не считали эти гипотезы полезными для правильного предсказания времени разлива Нила.

Греческое аксиоматическое чудо

Похожая ситуация возникает и в связи с другим гениальным достижением греков – созданием аксиоматической математики. Долгое время считалось, что математика за пределами Греции являлась просто набором правил вычислений, рассмотренных на конкретных примерах.

Современные историки установили, что это далеко не так и, например, китайским математикам были известны некоторые геометрические теоремы и способы их доказательства. Но для того, чтобы александрийский математик Евклид смог в середине III века до н.э. превратить подобные сведения в свои великие «Начала», ставшие для ученых образцом дедуктивного построения системы знаний, потребовалась высокоразвитая культура логических доказательств, сформировавшаяся благодаря философии.

Хотя у историков очень мало сведений о том, как шло становление греческой философии, нет сомнений, что оно было неразрывно связано с насыщенной политической жизнью греческих городов. Но если в политических спорах можно было отделаться видимостью доказательств, чем и «прославились» софисты, учившие за деньги, причем немалые, как побеждать в спорах, то философия пошла по пути поиска все более строгих и надежных доказательств.

Именно поэтому, оценивая роль греческой философии в истории европейской культуры, Вернер Гейзенберг, один из создателей квантовой механики, писал: «Что с самого начала отличало греческое мышление от мышления других народов – это способность обращать всякую проблему в принципиальную и тем самым занимать такую позицию, с точки зрения которой можно было бы упорядочить пестрое многообразие эмпирии и сделать его доступным человеческому разумению. Связь практической деятельности с постановкой принципиальных проблем – основное, что отличало греческую культуру, а когда Запад вступил в эпоху Ренессанса, эта связь оказалась в центре нашей исторической жизни и создала современное естествознание и технику. Кто занимается философией греков, на каждом шагу наталкивается на эту способность ставить принципиальные вопросы, и, следовательно, читая греков, он упражняется в умении владеть одним из наиболее мощных интеллектуальных орудий, выработанных западноевропейской мыслью».

|

|

Академики Валентин Коптюг и Абел Аганбегян (третий и четвертый справа соответственно) обсуждают рекомендации Всесоюзной научной конференции по развитию производительных сил Сибири, 1980 год. Фото из альбома «Академик Валентин Афанасьевич Коптюг», СО РАН, 1997 |

Возможность подняться над ледоколом и увидеть новые горизонты не освобождала от задачи самим пробиваться через льды, и, например, в астрономии греческим ученым удалось достичь уровня, мало-мальски соизмеримого с вавилонским, лишь в эпоху эллинизма. Другое дело, что греки при этом ставили и решали задачи, которыми их вавилонские коллеги не занимались вообще.

Так, Эратосфен в 240 году до н.э. впервые смог вычислить размеры земного шара. Развитие наблюдательной астрономии александрийскими и греческими учеными сопровождалось попытками построения математических теорий движения небесных светил. Вершиной этих попыток стало создание, уже во II веке н.э., александрийским астрономом Клавдием Птолемеем знаменитого «Альмагеста», в котором с единых позиций была математически описана и объяснена вся совокупность астрономических знаний того времени. Таким образом, если «Начала» Евклида стали основой теоретической математики, то «Альмагест» стал основой теоретической астрономии, без которого последующее развитие этой науки было бы невозможно.

Немецкое философское чудо

В дальнейшем философия неоднократно играла выдающуюся роль на переломных этапах развития европейской цивилизации. Можно, например, вспомнить начало расцвета схоластики на рубеже XII и XIII веков, когда, столкнувшись с высокоразвитой цивилизацией мусульманского Востока, Европа, чтобы успешно противостоять этому вызову, была вынуждена мобилизовать не только военные, но и интеллектуальные ресурсы. Или эпоху Ренессанса, когда началось усвоение и освоение неизвестных ранее пластов античной культуры.

Или научную революцию XVII века, когда становление принципиально нового, основанного на лабораторном экспериментировании естествознания потребовало обоснования принципиальной способности человеческого мышления постигать всеобщие законы природы посредством изучения ее, природы, отдельных явлений. Необходимость решения этой задачи привела к очередному расцвету философии. И мы видим, как ведущие ученые той эпохи в своих трактатах вновь и вновь возвращаются к идее такого совершенствования человеческого мышления, которое позволило бы ему правильно понимать написанные самим Богом слова Книги Природы.

В своей статье «Университеты и наука в Германии» (1953) немецкий математик, физик-теоретик и философ Герман Вейль (1885–1955) писал, что на рубеже XVIII и XIX веков философия сыграла важную роль в создании университета нового типа, нацеленного не только на преподавание, но и на научные исследования. При этом влияние философии не ограничилось реформой университетов. Вместе с гениальным искусством, прежде всего музыкой и поэзией, философия содействовала возрождению национального самосознания Германии, которая после Тридцатилетней войны распалась на сотни карликовых княжеств, чье политическое и экономическое положение было незавидным. (Во время Тридцатилетней войны (1618–1648) Германия оказалась одной из самых пострадавших стран Европы. О масштабах людских потерь в ходе этой войны можно судить по тому, что после штурма Магдебурга из 40 тыс. жителей в живых осталось всего 5 тыс.)

Работы таких великих философов, как Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель, вернули Германию в число лидеров интеллектуального развития Европы и оказали в дальнейшем колоссальное воздействие на развитие естественных и социальных наук.

Превращение немцев в нацию поэтов и философов, воодушевленных идеями возрождения величия Германии, способствовало проведению Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767–1835) – филологом, государственным деятелем, одним из основателей Берлинского университета (1810) – его знаменитой реформы образовательной системы. Главной задачей этой реформы было улучшение качества высшего образования в Германии путем вовлечения университетов в научно-исследовательскую деятельность. Считалось, что полноценное образование по своему предмету может дать только тот профессор, который сам ведет научные исследования.

Тем самым немецким университетам предстояло перейти от прежней, во многом средневековой модели университета, ориентированной в основном на преподавание, к новой модели, ориентированной на успех в научных исследованиях, подтвержденный публикациями в авторитетных зарубежных (французских и английских) журналах.

Исследователи и университеты

Как видим, требования к ученым нынешних чиновников от науки – иметь публикации в зарубежных журналах, к тому же входящих в особые списки, – имеют давние традиции. Причем именно такой успех, а не умение читать лекции и писать солидные учебники становился главным условием успешной академической карьеры, что вело к конфликтам между старой профессурой и молодыми сотрудниками.

Было бы ошибкой полагать, что в этом конфликте прогрессивной молодежи противостояли отживший свой век динозавры. Во-первых, далеко не все профессора были стариками, во-вторых, среди них было немало людей, имевших серьезные научные достижения. Не отрицая важности введения в университеты научных исследований, эти профессора не всегда соглашалась со значимостью выбранных направлений, а также с тем, что на преподавательские должности назначались люди без педагогического опыта, в том числе иностранцы, плохо говорившие на немецком языке.

Но наиболее серьезные опасения вызывал ажиотаж, возникавший вокруг исследований. Умение достигать успеха в исследованиях считалось теперь более важным, чем энциклопедичность, широта взглядов и государственное мышление, которым всегда учили и должны учить университеты. При этом ориентация исключительно на признание со стороны других ученых вела к погоне за успехом любой ценой.

Знаменитое требование «печатайся или погибай!» было крайне трудно выполнить начинающим ученым, особенно если учесть ориентацию на публикации в зарубежных научных журналах. Мало кто мог уехать за границу, устроиться там в лабораторию к успешному ученому и, выполнив под его руководством ряд работ, получить искомую степень. Поэтому расторопные немецкие студенты, заручившись поддержкой Министерства образования, приглашали зарубежных ученых в Германию.

Казалось бы, что тут плохого? Однако результаты работы таких «варягов» не всегда были удовлетворительными. Чаще всего ученые приезжали в Германию ненадолго и занимались со студентами только по своей тематике, чтобы они как можно быстрее получили какие-то результаты, пригодные для публикации в научных журналах. Как следствие, немецкие университеты, славившиеся основательностью, начали выпускать из своих стен людей, не знавших ничего, кроме той узкой специальности, которой их наспех обучили, чтобы получить степень.

Вместо мастеров получались подмастерья, которые не могли выйти за границы своих, неизбежно частных, методов исследований. Они не могли создавать новые методы и не могли воспитать новых ученых.

Для того чтобы примирить получение качественного образования с требованием вовлечения преподавателей в научные исследования, немецким университетам понадобилось несколько десятилетий упорной работы, итогом которой стало превращение Германии в ведущую научную державу мира. Этого успеха удалось достичь путем отказа от диктатуры чиновников, определявших на основе формальных критериев (публикации в зарубежных изданиях), кто может стать профессором, и беспрецедентному расширению прав университетов.

Герман Вейль писал, что в конце XIX века немецкие университеты стали самым свободным местом в мире, обладая практически полной автономией по отношению к государственным учреждениям. Пользовавшиеся огромным общественным авторитетом профессора имели полную свободу определять, чему и как они учат, а студенты – свободой выбора, чему они (в основном бесплатно) будут учиться.

При этом расходы на содержание университетов почти полностью брало на себя государство, считавшее, что обеспечение возможности для талантливой молодежи получать качественное образование и свободно заниматься развитием науки (в первую очередь чистой науки) является одной из важнейших задач государственного управления.

От вырождения свободы в анархию студентов предохраняла необходимость для получения диплома сдачи государственных экзаменов. Что же касается профессоров, то они придерживались традиции совместного неформального обсуждения и согласования учебных планов в начале каждого семестра. Причем, подчеркивал Вейль, в ходе таких обсуждений различия в возрасте и административном положении не имели значения.

С горечью Вейль писал о том, что все эти свободы были уничтожены в Германии в годы нацистского режима. Не увидел ученый понимания со стороны государства важности свободы и в послевоенных американских университетах, руководству которых, собственно, и была адресована статья, рассказывающая о том, как должен быть устроен настоящий университет.

К сожалению, понимания роли свободы в науке нет и у нынешних чиновников. Поэтому ученые вынуждены тратить время и силы на выбивание грантов и написание бесконечных отчетов с обязательным указанием в них различных количественных показателей успешности их работы. И дело тут не просто в бюрократизации современной науки. Сама эта бюрократизация является следствием отчуждения науки от создающих ее ученых, превращения ученого из творца науки в производную от ее все более анонимного прогресса, когда нормой становятся статьи, подписанные сотней авторов.

В 1953 году Вернер Гейзенберг в статье «Картина природы в современной физике» писал, что научно-технический прогресс привел человечество к тому, что оно оказалось в положении капитана гигантского стального корабля, находясь на котором бесполезно смотреть на компас, так как он будет показывать не на север, а на сам корабль. Причем в этом же положении находится и большинство ученых, каждый из которых слабо представляет, что происходит в развивающейся науке за границами своей специальности. (Хотелось бы отметить, что статьи Г. Вейля, В. Гейзенберга и П.Л. Капицы вышли в свет почти одновременно, что стало отражением беспокойства выдающихся ученых по поводу наметившихся в науке тенденций.)

Постоянно используя научно-технические достижения, многие люди тем не менее боятся науки. Поэтому, на мой взгляд, одной из важнейших задач, стоящих перед современной наукой, является ее социальная адаптация, подобная той, что была осуществлена в Древней Греции. Решающую роль в этой адаптации, как я уже писал выше, сыграла античная философия, экстрагированная из практики ведения публичных споров высокоразвитая культура доказательств.

Внедрение философии в математику привело к выделению в последней системы первичных понятий и аксиом, из которых теперь должны были исходить математические доказательства. Таким образом, в отличие от обычной популяризации, редуцирующей науку до уровня понимания обывателей, античная философия осуществляла «возгонку» как обыденного мышления, так и научного, объединяя их на новом, более высоком уровне.

Сходным образом Галилей, чтобы популяризировать новые астрономические знания, заложил основы новой физики, объединившей астрономию с практикой изготовления и применения механических орудий.

Возможно ли сейчас создать науку, подобную по своей роли античной философии, покажет будущее. Ясно только, что поиск новых форм синтеза науки и общества, зачастую рассматривающего науку как некую грозную и враждебную силу, жизненно важен для обеих сторон. Современное общество, стремительно погружающееся в темные века, и современная наука, пытающаяся понять, что такое темная энергия, не могут долго мирно сосуществовать. Тут, как говорится, кто кого.

комментарии(0)