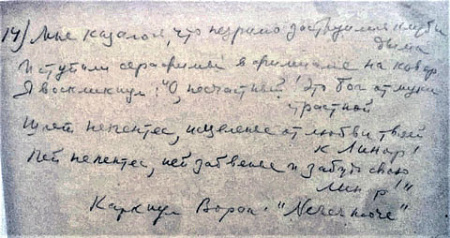

«Ворон» Эдгара По в переводе Михаила Зенкевича. Фрагмент рукописи из архива Сергея Зенкевича

«Ворон» Эдгара По в переводе Михаила Зенкевича. Фрагмент рукописи из архива Сергея Зенкевича

Всегда почему-то казалось, что в переводе «Ворона» Эдгара По Михаилом Зенкевичем содержится нечто большее, чем просто переложение, пусть замечательного, но иноязычного, иного текста. И впечатление такое только усилилось с появлением огромного свода различных переводов этого стихотворения в «Литературных памятниках» (Эдгар По. Ворон. – М.: Наука, 2009). Было ощущение, что здесь скрыто неясное – может быть, неясное и для самого автора-переводчика – послание, которое воздействует помимо внешнего сюжета и логических связей. Слишком волнующими были строки, которые выглядели не только как перевод с иного языка, но и как трансформация в другую форму собственных скрытых мыслей, чувств и переживаний. Есть основания для более внимательного чтения-прочтения «совместного» произведения Эдгара По – Михаила Зенкевича.

В отличие, допустим, от Заболоцкого, написавшего стихотворение «Прощание с друзьями», где он обращается к своим соратникам-стихотворцам – Николаю Олейникову, Даниилу Хармсу, Александру Введенскому, – насильственно изъятым из жизни, Зенкевич такого стихотворного текста не создал, хотя не было сомнений, что он всегда думал о своих друзьях-акмеистах со сходной судьбой: Николае Гумилеве, Владимире Нарбуте, Осипе Мандельштаме. Но свое «Прощание с друзьями» Зенкевич неявно оставил в переводе «Ворона».

1.

Для начала скажем несколько слов о свойствах этого перевода как поэтического произведения. В указанном томе зенкевичевский «Ворон», созданный в начале 1940-х, находится в срединной хронологической позиции: до него помещено 10 переводов других авторов и столько же после него. Эти опыты будут продолжаться, но перевод Зенкевича определенно стал уже каноническим.

Стоит упомянуть о возможном влиянии прежних переводов на последующие. Приведем такой краткий, но характерный пример. Вот перевод начала одного известного англоязычного произведения:

Вы хотите знать – откуда

Эти песни и преданья,

От которых веет лесом

И лугов росистых влагой,

Вы хотите знать – откуда

Эти странные легенды,

Где вам чудится порою

Дым синеющий вигвамов...

Это перевод Дмитрием Михаловским «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло, опубликованный в 1866 году в некрасовском еще «Современнике», 30 лет читатели знали именно такого Лонгфелло на русском языке. Но в 90-е годы XIX века появился всем известный сейчас перевод тех же строк:

Если спросите – откуда

Эти сказки и легенды

С их лесным благоуханьем,

Влажной свежестью долины,

Голубым дымком вигвамов...

Это Бунин, сам он в предисловии ссылался на перевод Михаловского, но упрекал того в сухости. Достаточно сравнить два варианта перевода одной строки, чтобы понять глубину отличия: «Дым синеющий вигвамов» и «Голубым дымком вигвамов». В бунинском варианте «уменьшительность» «дыма» и созвучие «Голу-бым» – «дым» решающи.

Для Зенкевича выход осенью 1946 года его сборника «Из американских поэтов» (в короткий период своего рода «перемирия» СССР с Новым Светом; пару лет спустя, во время «борьбы с космополитизмом и империализмом», появление такой книги было бы невозможно) стал некой реализацией «тоски по мировой культуре» (известная фраза Мандельштама начала 1930-х о смыслах акмеизма). Но здесь присутствовало и неявное «соединение» с переводческой культурой предшественников, в основном дореволюционных. В переводе «Ворона», опубликованном впервые в рамках названной книги, Зенкевич использовал – как элементы для своего текста – достижения Мережковского, Бальмонта, Брюсова, Altalena (Жаботинского) и других старших переводчиков. Рассмотрим некоторые сопоставимые фрагменты.

Мережковский переводил так: «Это путник постучался / в двери дома моего, / Только путник – / больше ничего…» Зенкевич использовал конструкцию «больше ничего» (которая в звуковом смысле даже соответствует оригиналу nothing more), но строки изменились: «Гость, – сказал я, – там стучится в двери дома моего, / Гость – и больше ничего». Здесь, во-первых, не ломается размер оригинала («Только путник» лишает стих необходимой инерции метрического размера); во-вторых, и это важнее, «стучится» относится к настоящему времени, а «постучался» – к прошлому, и эффект непосредственного присутствия, переживания усиливается; в-третьих, «Гость» – доверительней, «интимней», чем более отвлеченный (и «романтический») «Путник», – в оригинале Visitor («гость», «визитер»).

Начальный стих у Бальмонта: «Как-то в полночь в час угрюмый, полный тягостною думой…» Зенкевич: «Как-то в полночь в час угрюмый, утомившись от раздумий…» Зенкевич использовал ту же конструкцию, но удалил романтический штамп «полный тягостною думой», и рассказ стал доверительным, вводящим в переживания автора, а не куда-то там, в «просто стихотворение» XIX века.

Брюсов переводил так: «Ах, мне помнится так ясно, был декабрь и час ненастный…» Вот версия Зенкевича: «Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный…» Несомненно, использована та же конструкция, но один нюанс изменяет многое: «был тогда декабрь ненастный» дает некоторую «чувственную» индивидуальную картину промозглого, холодного времени; «был декабрь и час ненастный» – скорее сообщение о календарной дате и немного неуклюжее сочетание из-за кажущегося здесь посторонним, излишним созвучия «час ненастный».

Заслуга Владимира Жаботинского (Altalena) в том, что он первым (или одним из первых) сохранил англоязычный «компонент» в русском переводе: «Nevermore»; к такому же решению склонился и Зенкевич.

Можно сравнить переводы двух очень выразительных строк По, приведем их вначале в оригинале:

And the silken, sad, uncertain

rustling of each purple curtain

Thrilled me – filled me with

fantastic terrors never felt before.

Важнейшее нагнетание «изобразительного озноба» Жаботинский тоже попытался передать: «Шелест шелка, шум и шорох в мягких пурпуровых шторах/ Чуткой, жуткой, странной дрожью проникал меня всего…» Зенкевич, очевидно, знал этот перевод и использовал его построения, но эти строки он все же передал несравненно более экспрессивно: «Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах/ Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего…» Дело в том, что перечислительность («Шелест шелка, шум и шорох…») создает ощущение в большей степени описательности чувства, в то время как фраза «Шелковый тревожный шорох…» – более «изобразительна», она не дает отвлечься вниманию на восприятии трех «взаимосочиненных» существительных, которые стоят равноположенными в ряду близких элементов воздействия: шелест, шум, шорох. Здесь опять едва заметная «поправка», но она сильно меняет степень воздействия. Вторая строка у Жаботинского также вводит перечень эпитетов: «Чуткой, жуткой, странной...» То есть переводчик как бы подбирает (перебирает) средства для выражения, что лишает действие непрерывности, непреложности, невозможности выйти из потока событий и ощущений.

Такие примеры показывают, что предшествующие опыты интерпретации одного и того же произведения способны стать неявной основой нового перевода и что многое зависит не только от стихотворного мастерства, но и от того, насколько тема и выразительные средства оригинала в жизненном смысле значимы для переводчика.

2.

Заметим, что обращение к «теме ворона» было, по-видимому, для Зенкевича неслучайным.. (Да и творческое соприкосновение с По случалось у него не единожды: зимой 1922–1923 годов в Саратове, где Зенкевич тогда жил, на сцене Показательного театра Высших государственных мастерских театрального искусства шел спектакль «Король Мор Третий», авторами которого на афише были указаны «Эдгар По – Мих. Зенкевич»; режиссером постановки был знаменитый Абрам Роом, оформителем – известный в те годы художник Валентин Юстицкий). В 1918 году, задолго до опубликования своего перевода «Ворона», он написал стихотворение «Зимовье ворона» (в том же году было напечатано стихотворение Ахматовой «Мне голос был, он звал утешно…»):

Меня ободрил криком

ворон старый,

И я, как он, невзгодой несразим,

С угрюмой гордостью

снесу удары

Суровейшей из всех

грядущих зим.

Здесь – решимость стоицизма, обращенная в будущее (возможно, для такого «ворона» как нечто чуждое звучали бы известные строки Багрицкого: «Возникай содружество ворона с бойцом»).

Но несомненно одно: Зенкевич остался верен поэтическим друзьям своей молодости. В начале 1930-х, работая в «Новом мире», он способствовал появлению там некоторых стихов Мандельштама. Был он и хранителем памяти об ушедших. Многозначительный факт: на вечере к 130-летию Зенкевича один из его учеников вспомнил, что после ухода Зенкевича разбирали его бумаги и обнаружили, что ящик письменного стола был застелен газетой «Петроградская правда» за 1921 год; там красным карандашом была подчеркнута фамилия Гумилева – в списке расстрелянных в августе того года. Догадываясь о трагической судьбе другого акмеиста – Владимира Нарбута, Зенкевич в 1940-м посвятил ему стихи, назвав друга лишь по имени («Эх, Володя...»). Но кажется, самое потаенное послание скрыто именно в переводе «Ворона».

Вот строки По в передаче Зенкевича:

И шепнул я вдруг, вздохнувши: «Как друзья с недавних пор,

Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор».

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

При ответе столь удачном вздрогнул я в затишье мрачном,

И сказал я: «Несомненно, затвердил он с давних пор,

Перенял он это слово

от хозяина такого,

Кто под гнетом рока злого

слышал, словно приговор,

Похоронный звон надежды

и свой смертный приговор

Слышал в этом nevermore».

Слово «приговор» многозначно (так же как burden bore в оригинале): это и «судебный приговор» (то, к чему приговаривают), но и «приговор» как «припев», «заговор» (то, что приговаривают про себя).

Здесь скрыто обращение-прощание прежде всего с Мандельштамом, чья весть о Вороне-Воронеже долетела со страниц его «Воронежских тетрадей»:

Пусти меня, отдай меня,

Воронеж:

Уронишь ты меня

иль проворонишь,

Ты выронишь меня

или вернешь,

Воронеж – блажь,

Воронеж – ворон, нож.

Можно вспомнить, что ахматовский «Воронеж» был напечатан в 1940 году в журнале «Ленинград» без финала («А в комнате опального поэта/ дежурят страх и Муза в свой черед…»), но нет сомнения, что ее близкий круг (и тем более один из «истинных акмеистов») знал и эти строки, и их адресата.

Перевод Зенкевича не воспроизводит, не передает (или не скрывает), но словно бы подразумевает некоторые детали, которые более явно видны в оригинале и в подстрочнике, но в переложении они проходят неким сумрачным незримым фоном:

Till I scarcely more than muttered, Other friends have flown before –

On the morrow he will leave me,

as my Hopes have flown before.

Then the bird said, «Nevermore».

Startled at this stillness broken

by reply so aptly spoken,

«Doubtless», said I, «what it utters is its only stock and store

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster

Followed fast and followed faster till his songs one burden bore –

Till the dirges of his Hope that

melancholy burden bore

Of ’Never – nevermore’».

Вот подстрочник (из «Литературных памятников»), где особенно важно слово master («владелец», «хозяин», но также и «мастер», может быть, и «автор») и то, что слово «Надежда» (как в оригинале) написано с большой буквы: «Позаимствованный у какого-нибудь несчастного владельца (Ворона), за которым немилосердная Беда/ Гналась все быстрее и быстрее, пока в его песнях не остался один припев –/ Пока в погребальных песнях его Надежды не остался этот мрачный припев/ «Никогда – больше никогда».

Здесь чудится не зашифрованный, но по глубинному совпадению вызванный смысл послания и обращения к «мастеру» и его Надежде (имя его вдовы и хранительницы памяти о нем и его поэзии). Весть, долетевшая таким странным и мрачным способом до читателей перевода, сама нуждалась в переложении и все же была скрыто ясна для них.

комментарии(0)