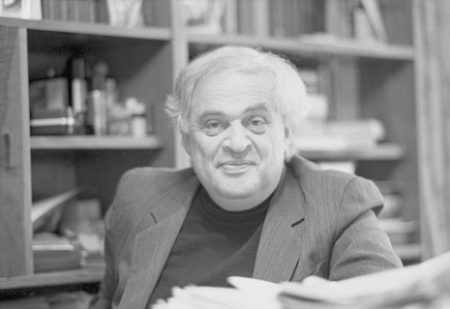

«Свидетель» Карамзина, Павла I и декабриста Лунина – Натан Эйдельман. Фото РИА Новости

«Свидетель» Карамзина, Павла I и декабриста Лунина – Натан Эйдельман. Фото РИА Новости

18 апреля 2025 года исполняется 95 лет со дня рождения советского историка, писателя, пушкиниста, специалиста по творчеству Александра Герцена и других русских писателей Натана Яковлевича Эйдельмана.

Критик Лев Аннинский вспоминал о нем: «Время было такое, что вся история была расписана по этапам, формациям и были ответы известны на все вопросы. Вдруг появляется историк, который рассказывает истории жизни одного, другого героя. И начинаешь читать это как откровения того, что продолжается: от времен Лунина и до наших дней. Вот это меня поражало больше даже, чем его умение рассказывать».

Изначально молодой Эйдельман хотел заниматься историей Востока. Однако приятель его высмеял. Где архивы по Востоку? В Каире, в Лондоне, в Париже. А российской историей ты можешь заниматься везде, хоть в Сибири. И туда больше шансов попасть, чем в Париж. И Эйдельман признал справедливость этих доводов.

Начинал он свой путь в науку школьным учителем, сначала в Орехове-Зуеве, потом в Москве. Продолжался этот период недолго – по нескольку лет на каждую школу. В Орехове-Зуеве его вообще взяли за «взятку» – мешок цемента, о чем Натан Яковлевич всю жизнь вспоминал. Помимо преподавания школьного курса истории он вел уроки географии, астрономии и немецкого языка, а также пересказывал ученикам романы Дюма. Ученики очень любили его, каждый год потом приглашали на вечера встречи.

Этой работы с подрастающим поколением ему потом очень не хватало. Знаний было столько, что они не вмещались, требовалось поделиться ими с кем-то. Эйдельман говорил: «Я столько знаю. У меня такое количество архивов, которые я досконально изучил. У меня нет возможности ими заниматься самому. Вот я уйду – и многое уйдет со мной».

Писать же он начал, говорят, чуть ли случайно – поначалу не видел в себе таких способностей. Его приятель и постоянный слушатель все время предлагал записать то, что Эйдельман рассказывал, но никак не мог уговорить на это. В какой-то момент приятель попросил рассказать о чем-то и пригласил стенографистку. Та записала, потом расшифровала – так появились первые работы историка.

Печатали его, конечно, не очень охотно. Наверное, боялись ненужных аллюзий и аналогий. Книгу про Николая Карамзина вообще поначалу «зарубили», по другим рукописям месяцами изводили его правками и уточнениями так, что Эйдельман зарекся было писать. Но не писать он уже не мог.

В какой-то момент его пытались обвинить в причастности к так называемой «группе Краснопевцева», организованной историком и диссдентом Львом Краснопевцевым. Эйдельман не состоял в группе, да и диссидентом не был, но из ВЛКСМ его исключили, преподавание в школе пришлось прекратить.

Первой его заметной книгой стала биография серии «Жизнь замечательных людей» – «Лунин» (1970). После историк писал и о других декабристах: об Иване Пущине – «Большой Жанно», о Сергее Муравьеве-Апостоле – «Апостол Сергей».

Он хорошо знал ту эпоху, декабристов, восхищался ими. О декабристе Михаиле Лунине он писал: «Лунин неравнодушен к слабости и мучениям ближних, но протянет руку далеко не во всех случаях, где Пущин это сделал бы не задумываясь (…). Он смеется со всеми, но не пускает в свои книги мысли, молитвы; впрочем, если кому-то важно и интересно, охотно поговорит и о книгах, и о молитвах, но кто не спросит, проживет с ним рядом 10 лет и ничего не узнает. «Отдельная избушка», где он всегда примет, но не пригласит».

Историк любил цитировать фразу Лунина из письма: «В этом мире несчастливы только глупцы и скоты». Звучит парадоксально. А вот Пущин как будто проще или, во всяком случае, понятнее. Этих декабристов он сравнивает еще в «Лунине», позже появится биография «Большой Жанно»: «Если бы 80 декабристов-каторжан выбирали президента своей общины, абсолютное большинство получил бы, конечно же, Иван Пущин. Он, собственно, и был избран председателем артели, заботившейся о тех, кто не получал деньги и посылки из дому».

Что касается особого отношения Эйдельмана к Александру Пушкину как определенному мерилу ценностей, уместно снова вспомнить Льва Аннинского: «Всю историю он мыслил как нечто, которое передается от человека к человеку буквально через рукопожатия. Он говорил: «Рукопожатие было вот такого-то с таким-то, а этот вот с тем-то». Ему было интересно, каким образом, от Пушкина до него, сколько было рукопожатий. Выяснялось, что – я уже не помню точно, – через какого-то пушкиниста, через два-три рукопожатия – и тепло Пушкина вот, здесь».

А книга о Карамзине «Последний летописец» все-таки вышла, но уже в 1983 году. И рассматривает в ней своего героя Эйдельман как первого русского историка, да, работающего по заказу правящей династии Романовых. Но Карамзин, по его мнению, приложил максимум усилий для того, чтобы быть служителем истории, а не монархии. Придворная должность появилась не сразу, оплачивалась она скудно и нерегулярно. Карамзин мог собирать альманахи, просто писать, и это, возможно, принесло бы больше денег, но он выбрал именно путь историка.

Не только из русских архивов Карамзин черпал информацию – со всего света ему привозили, присылали документы, исторические труды. И он сопоставлял разные источники, сверял их в попытке установить истину. Он успел изучить и «обработать» огромную часть документов до пожара в Москве 1812 года.

А что касается «заказа»… Вот как описывает Эйдельман в «Последнем летописце» одну из встреч Карамзина с царем Александром I:

«Карамзин опасался цензоров: «Надеюсь, в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности, но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае что будет история?»

Действительно, что будет история? Но Александр объявляет, что сам будет цензором. Вот кого, в сущности, копировал Николай I, беседуя с Пушкиным.

Милость и зависимость: Пушкин хорошо это знал, когда писал: «Государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности».

Карамзин находил возможности договариваться с имеющимся строем. И он нередко добивался своего.

Особое отношение у Натана Эйдельмана к Павлу I, и книга «Грань веков» об этом. Неприятности с ней начались уже с того, что законченный текст оказался намного больше того, чем предполагало издательство. Впрочем, книжка вышла.

|

|

Советский вор читает историю императора Павла. Кадр из фильма «Асса». 1987 |

В короткое время мелочными придирками Павел настроил против себя и домочадцев. Был ли он так уж плох? Или же это всего лишь сложность править после «великого» государя – вспомним, что творилось в государстве после смерти Петра Великого.

Творческую особенность Натана Эйдельмана точно отметил кинорежиссер Сергей Соловьев, пригласивший Эйдельмана принять участие в работе над фильмом «Асса»: «Это рассказ как бы слегка стронутого человека, который обладает способностью, рассказывая об истории, быть для нее современником. Стертая грань между знанием научным, знанием художественным и знанием свидетеля событий. Натан потрясающе обладал этими знаниями».

У советской интеллигенции книги Эйдельмана имели такой же успех, были, что называется, знаковыми, как, скажем, песни Булата Окуджавы. В исторических полотнах Натана Яковлевича интеллегенция видела уже упомянутые аллюзии и аналогии. А когда в «Ассе» персонаж читал «Грань веков», многие видели в нем не просто, а чуть ли не борца с режимом. А в том, как сам Натан Эйдельман за кадром читал сцены удушения Павла I, чувствовался намек на то, по какой тонкой грани веков шла наша страна в момент выхода кинокартины.

Это и есть знание свидетеля событий.

Комментировать

комментарии(0)

Комментировать