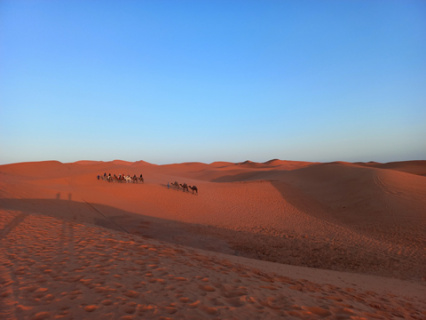

Пустыня может показывать себя бесконечно. Фото автора

Пустыня может показывать себя бесконечно. Фото автора

Но тогда он уже стоял за дверью и уже хотел было нажать на кнопку звонка, он все же решил рассказать, как будто это было доказательством от противного, рассказать… как это все возникает теперь из ничего, на что еще он надеялся, где-то, в какой-то глубине, что сам звук, голос и интонация подскажут Кэт, что все забыто и все прощено… И он все никак не мог нажать на эту черную кнопку, чтобы вернуться – обратно – как он надеялся… И, подождав так секунду или две, а может, и больше, стоя вот так с вытянутым пальцем, как на какой-то картине, как он почему-то подумал, когда к Дайеру, к Джорджу Дайеру пришла смерть, замерев так в своей неподвижности, что теперь или после, а может, всегда или раньше, он часто или иногда, вследствие или случайно, по хорошо понятной или, наоборот, неясной причине, пока не исполнится – что? – как рано или поздно каждый вынужден делать выбор, даже если выбор делают за него, даже если сам он бездействует, медлит, и не может ни на что решиться, и как будто кто-то нарочно торопит, и напоминает, что время идет, что вдруг обнаруживаешь себя, как в каком-то другом кино, в другом кадре, что ты уже почему-то оказался в другом месте и другом времени, но это снова ты, спустя много дней, много лет или часов, но он почему-то уже знал, что, конечно же, ничего из этой истории не получится, но не мог же он вот так стоять вечно, и тогда, и сейчас, и снова ненавидел себя, прежде всего себя, и осуждал себя за эти свои колебания… И уже устремлялся к лестнице, и уже находил себя в каком-то следующем осознании себя, бегущим по ступеням вниз, оправдывающимся в своем падении, потому что каждый бег это падение, что зря он пришел сюда и не надо было приходить вчера, и что теперь завтра, конечно, придется оправдываться, когда он придет снова, а куда он денется, он же по-прежнему не знает, как не знает никто, и что, может быть, и… и весь этот хаос раскладывающихся так и складывающихся, как гармошка, ступеней, и то, что он уже бежал по этим ступеням вниз, как в какой-то очередной попытке вырваться, вырваться из чего-то, непонятно чего, и снова стать, успокоиться хотя бы в простом каком-то действии, действии, которое успокаивает, даже если и не успокаивает, а взвинчивает и дает себе самому себя как бегущее, плотное, собранное именно здесь и так, лишь бы не издерганное и невыносимое, вечно ускользающее куда-то и к кому-то, и вот именно что, уже не имеющее никаких сил терпеть, как и каждый, наверное, давно уже не может терпеть… и что, наверное, только тело еще может знать само и почему-то тело знает само, знает, как бы, поверх всего этого, мучительного, как, оставляя все это, мучительное, как знает вулкан, оставляя в глубине свою магму, забывая о своей магме на тысячу лет, на миллион, миллиард лет, что надо просто выстоять миллиард лет, переждать вечность… И если бежать, то только самому, самому по себе, как можешь бежать только ты сам, перепрыгивая через две ступеньки сразу, доказывая себе, что ты же не сумасшедший, перепрыгнуть и не споткнуться, и не упасть, ты же знаешь, что можно перепрыгнуть сразу через две и не упасть.

Я вернулся, чтобы доказать!

Убирайся! Я ни о чем

не просила!

Второе солнце уже дарило ему себя. И, даря, второе солнце как будто неслышно и ласково произносило, что – конечно же, все правильно. И как будто он знал, что, конечно же, все правильно. Что бег – это правильно. И весь этот морок, так часто преследовавший его, морок всей этой истории с его неудавшимся браком, с его несчастной любовью, от которой он хотел избавиться и о которой он хотел кому-то рассказать, словно бы рассеивался. И ему где-то даже подумалось, на какой-то странной глубине, где все вдруг становится так ясно, как будто заново наводится фокус, наводится теперь четко, хотя почему-то опять так сразу вместе с четкостью и размывается, и исчезает, как будто никакой ясности только что и не было, и что, конечно, рассказывать ничего и не надо, что не стоит ничего никому никогда рассказывать.

Но ведь мы действительно могли бы полететь в Марокко?

И как будто вся эта история, от которой, как ему казалось, он избавился, как будто снова возвращалась. И как будто кто-то снова нашептывал ему, что завтра он снова должен сюда вернуться, вернуться и нажать на кнопку звонка.

Солнце, далекая гладь Атлантики, и какие-то другие боги, боги чистой зелени и земли, кустов дрока и руин, и как потом они могли бы поехать в Эссуйэру или в Легзиру, посмотреть арки уходящих в океан каменных скал, колонны, остатки стен и развалины, и где не было бы никого из людей, и эта чистая, прорастающая через руины острая и высокая трава, и тысячелетние дикие оливы у едва заметной дороги, оливы, за которыми раз в неделю приезжали берберы из соседней деревни.

И кусты дрока…

И все это среди руин...

Так куда же и зачем возвращаться?

***

Величественный эрг Шебби в белых замызганных перчатках и с эполетами поперек грязных белоснежных лосин и по-прежнему в блистательных аксельбантах уже встречал старенький «мерседес», в котором американец, Йозель и Масча подпрыгивали теперь на ухабах шоссе. Искусственность фантазма совсем не мешала и той реальности, что уже разворачивалась за окном и все отчетливее проступала через грязное стекло, как будто карлик, клоун и великан, слитые в одном лице, одномерный искатель истины множественных миров, выглядывающий через перископ бессознательного, калейдоскоп цветных стеклышек своей субъективности в объектив гаптического зрения, подобно наперснику Джорджа Дайера, прикасался сейчас и к вечности.

Пустыня поднималась издалека, и сначала Йозелю показалось, что это какие-то желтеющие в солнечном свете холмы, предвестники дальнего Высокого Атласа. Как будто это были необычно светлые с ниспадающими складками предгорья. Но потом Йозель вдруг увидел огромные вертикальные пространства песка, возвышавшиеся над горизонтальностью равнины. И автобус уже приближал их, как приближает зум. Пустыня росла, наступая на равнину, и Йозель поразился, как резка граница ее наступления. Это был не постепенный переход. Мелкие постройки поселка Мерзуги, риады и касбы стояли на границе безмолвно возвышающихся над ними песков. Это была какая-то резкая линия фронта, за которой как будто уже смутно накапливалось наступление какого-то бесконечно белого и уже желтеющего, розовеющего, охристого и золотящегося песка в исполнении цвета и света падающих под углом лучей солнца, словно бы оглядывающего в последний раз перед закатом свою картину. И Йозель был заворожен этим великим зрелищем. Раньше он почему-то думал, подобно Реза Негарестани, что пустыня горизонтальна, что это должен быть низко расположенный песок, а Сахара – ровная, как степь, да, просто песчаная степь, пустынная равнина, как в стране своего далекого двойника. Но все здесь было совсем не так. Пустыня словно бы восставала из своего ничто. И она восставала как горы. Эта встреча лицом к лицу через грязное стекло рождала сейчас в Йозеле странное ощущение уже надвигающегося на него какого-то нового смысла происходящего.

Солнце уже готово было упасть за горизонт, и Йозель чувствовал, что еще не поздно в чем-то разобраться, и что-то начать, что-то закончить, а что-то исправить.

Караван из четырех верблюдов уже готовился к отправлению в дальний лагерь, чтобы утром путешественники могли встретить новый рассвет.

Солнце медлило над горизонтом. Припав на песок передними ногами, верблюды, по гортанному выкрику проводника и подчиняясь властному удару его стека, а потом припав и на задние, уже один за одним опустились перед четверкой путешественников. Четвертой – кроме американца, Масчи и Йозеля – оказалась довольно странная фигура в черном бурнусе, чей мелькнувший из-под повязки взгляд показался Йозелю знакомым. Он снова мучительно подумал о Кэт.

Ночной лагерь располагался далеко за высокой дюной, песчаные холмы уже приглашали караван. Солнце все еще медлило и не садилось, зависло, замерло над горизонтом.

Йозель покачивался на высоком седле живого существа, чье тело он сжимал с обеих сторон ногами. Длинная шея верблюда изгибалась сейчас перед Йозелем, так удивительно поднимаясь откуда-то снизу, из-под переднего горба.

Бесшумная тишина шествия по пескам, не имеющая границы открытая местность; не раскинутое пространство слуха, а скорее его отсутствие, странное до невозможности, как будто продвигаешься в какой-то картине, когда красочная поверхность холста неотличима от его толщины, а цвет, свет, полутона, тон представляют из себя лишь некую иллюзорность бесконечного присутствия, когда осязательность – словно бы от невозможности дотронуться до тишины – обретает свое второе присутствие в зрении, и теперь разноцветная нежность пустыни окружает и завораживает со всех сторон. Зыбкость меняющихся от освещения барханов как будто не дает опоры взгляду, словно бы забываешь о точке зрения, не узнаешь ее истинного происхождения, и вдруг обнаруживаешь себя в странном моменте новизны понимания себя, о чем всегда хотел узнать и как-то неясно догадывался. Кто-то словно бы открывал и приближал догадку – как много в этом неподдельном мистицизме великой и тишайшей радости и упования на то безмолвие, с каким только пустыня может так бесконечно показывать себя, рассказывать о себе без начала и без конца, что, наверное, может послужить прообразом и для каких-то других историй, и вовсе не так, как будто эти истории всего лишь показывают себе себя, какими они как будто бы всегда и были, а так, словно бы они находят себя лишь в своем последнем пересказе, когда ускользающая истина уже неотличима от своей иллюзии и может сравняться в своем уповании лишь с величием пустыни, когда она исполняет не чьи-то, а именно свои желания, неотличимые от желаний тех из искателей, которые и сами неотличимы от своих миражей, будь то поиски звездного вещества, словно бы падающего из бессознательного, или – вечности, смерти, безумия и бессмертия – явленных в пафосе последнего словаря и своем скоротечном величии как дар эрга Шебби, чье имя по-прежнему звучит как имя герцога или эрцгерцога, все с тем же неизменным аристократизмом настаивающего на освобождении от чего бы то ни было ради безусловности мистицизма Сахары и ее солнечно смертельного зрения.

|

|

Верблюды лежали, поджав под себя ноги, и явственно пофыркивали. Фото автора |

Звезды были уже близко, когда наши путешественники наконец-то добрались до лагеря. Алмазная случайность расположения звезд в глубоком пространстве – как возможность какого-то другого прочтения ночной карты неба, словно бы она состояла теперь из каких-то других созвездий, названия которых можно было бы выдумать и самому, и была подобна яркой новизне старых символов, читаемых как в той единственной книге, которую пока еще не понимает никто и которая была бы предназначена для человека знака, если бы он обратил внимание на совпадения слов и реальности чтения как освобождения себя – словно позволила бы Йозелю как-то по-другому увидеть и свою историю жизни.

Магрибские колдуны в актерских халатах уже били в барабаны у злорадно потрескивающего костра. И Йозель почему-то подумал, что ведь в его далекой стране, наверное, сейчас мороз и солнце, как будто он сейчас и в самом деле был на обратной (ну не совсем, конечно, обратной) стороне Земли, где чудесный день и чудесная ночь словно бы уже были слиты в звенящем принципе новой капели как две стороны одной и той же реальности, где холод и зной, несопоставимое и невозможное, как бессознательный фантазм и повседневный прагматизм являют собой странным образом двусмысленность языка самой Сахары, на котором она говорит со своими избранниками.

«Ты должен вернуться, – как будто сказал кто-то в Йозеле. – И всем им доказать. Не зря же ты написал трактат?»

Они сидели у костра, американец важно пил виски, закинув голову назад, пил из горлышка своей плоской фляжки. Четыре колдуна били в четыре барабана разной величины, а пятый поддерживал их игру на кракебах. Йозель поднялся.

– Куда ты? – тревожно спросила Масча.

– Пойду пройдусь, – сказал он.

– Осторожнее, – причмокнул американец. – Говорят, здесь змеи. Их укус, как вы знаете, смертелен.

И черная фигура по ту сторону костра словно бы подала Йозелю незаметный знак.

Ночь сияла, как соль на православное Рождество. В невидимой темноте дышали верблюды. Они лежали, поджав под себя ноги, Йозель видел, как поднимаются их шеи, и слышал явственное пофыркивание.

Падающий метеорит прочертил линию, и его гаснущая тень словно бы проскользнула рядом.

Йозель уже поднимался на дюну. Шуршала осыпающимся песком ночь. И новые, изготовленные его долгим сомнением звезды выстраивались в новое созвездие над его головой, и ночь как будто прояснялась в его сознании, и как-то странно Йозель видел сразу все. Сияли светляки шатров далекого лагеря, и он видел свой дом со светящимся окошком в деревне, где он жил с матерью мальчиком, и уже за окошком открывался вид на заснеженный пруд. Это была его маленькая спальня, где он ждал ежевечернего поцелуя матери, и она уже входила с мороза в облаке морозного пара и уже распаковывала какой-то странный подарок. Шуршала полупрозрачная бумага, и освобождался какой-то большой сине-желто-зеленый шар. Это освобождался глобус, но перед изумленным взором маленького Йозеля уже вращалась настоящая Земля. Гирлянда ночи освещала рождественскую елку, вращалась жизнь – леса, пустыни, горы и моря. Вращались страны, города – реальные, настоящие и вымышленные, как Комбре, где когда-то и маленький Марсель ждал ежевечернего поцелуя матери.

Все словно вставало на свои места, даже если от перемены этих мест, как от перемены мест слагаемых, и не менялась сумма жизни. Но зато странным образом менялась судьба.

Он вспомнил, о чем он хотел наконец сказать сегодня вечером Масче, чего она так ждала. Он хотел сказать… Скользнула ухмылка американца, злорадно захохотал А.Ч., и печально улыбнулась Кэт. И снова Йозель мучительно думал о том, что надо еще кому-то и что-то доказать.

Черная лента уже скользила через пески, поднималась и распускала свой капюшон. Шуршала пленка кинопроектора, просвеченная невидимыми лучами.

И Йозель только успел вскрикнуть от пронзительной боли.

Свет на экране уже медленно гас.

«Жаль, что я не успел сказать Масче…»

Самолет из Мерзуги в Касабланку должен был вылететь завтра утром.

И на экране снова появлялся океан.

То был бессмертный океан Атлантики за гранью действия и смысла происходящего. Время в своем бесконечном движении, струении и убыстрении нарастающих и накатывающих из бесконечного ничто волн, так безмятежно пенящихся в замедлении своего сейчас, играющих под этим ослепительным солнцем сейчас, словно бы пыталось удержать себя как невозможное. И как вечное хочет стать вечным, ускользало в своей нестерпимости.

– Знаешь, я была с тобой так счастлива, – сказала Масча.

Океан в своей безмятежной пустыне, зацветающей по-весеннему в солнечной белоснежной пене волн, уже легко и воздушно обрушивал их набегающие один за одним ряды, и казалось, что единство времени и места действия уже обязывало бы назвать и имена актеров, исполняющих роли, навести фокус или зум, и изучить, прояснить связи, а заодно сопоставить и планы, чтобы в причудливом действии воображаемого, в котором все еще так бурно боролись в коварных подводных течениях прилива и отлива за полноту имени Йозеля нескончаемые океанические воды, возникло хотя бы какое-то подобие сюжета, на чем держался бы в чьих-то воспоминаниях и этот бессвязный фильм, показывающий, вероятно, себя лишь себе самому в своем бесконечном движении, словно бы это было всего лишь начало, а не конец, и фильм не был бы связан, подобно конскому пальто, из бессвязных фрагментов бессознательного своего героя.

Комментировать

комментарии(0)

Комментировать