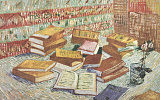

Немногие молодые писатели получают поддержку маститых критиков. Иллюстрация создана при помощи нейросети «Шедеврум»

Немногие молодые писатели получают поддержку маститых критиков. Иллюстрация создана при помощи нейросети «Шедеврум»

Конь о четырех ногах, а спотыкается. На всякого мудреца довольно простоты. Весь человеческий опыт и народная мудрость учат нас не спрашивать с себя слишком строго, не свежевать живьем за каждый нелепый промах. Но мы не слышим.

В романе «Подросток» – предпоследней книге великого пятикнижья – Достоевский ошибся в имени одного из женских персонажей. Дарья Анисимовна, мать покончившей самоубийством учительницы Оли, в поздних главах вдруг становится Настасьей Егоровной, чем вводит внимательного читателя в состояние крайнего замешательства. Разве можно представить, что Федор Михайлович жил обычной будничной жизнью, работал на заказчика, торопился сдать рукопись в редакцию и допустил оплошность? А ведь подобные недоразумения встречаются и в других текстах Достоевского, как, собственно, и у других классиков. Горький даже придумал для этого феномена особый термин – «авторская глухота», когда из-за небрежности или чрезмерной погруженности в текст автор упускает из виду отдельные детали. Впадал ли автор впоследствии в болезненную рефлексию и самобичевание – неизвестно, никаких биографических свидетельств тому нет. А вот ошибка со временем стала знаком – шрамом, оттеняющим самобытность писательского мира, и растворилась в нем. Так почему бы каждому из нас не воспользоваться правом авторской глухоты в собственной жизни?

Вот мечтает человек всю жизнь стать писателем, а работает копирайтером. Просто чтобы быть поближе к слову. Идут годы, тягу к творчеству человек пытается заглушить случайными текстами. Но что бы он ни делал, выходит эрзац. «Хлещет ржавая вода из крана. Я дождусь, пойдет настоящая», – твердит про себя человек как мантру. А внутри разрастается черная дыра, в которую засасывает людей, дома, деревья, фонарные столбы, собак, весь окрестный мусор. И с каждым днем эта дыра все больше напоминает могилу. И вот уже у самого-самого края могилы, вглядываясь в ее бездонную глубину, человек вдруг произносит: «Хватит!» – и решается наконец создать что-то важное. Но вопреки всем эзотерическим законам намерение не работает. Как только садится человек за текст, вдохновение вязнет в экзистенциальном болоте, липкая жижа сомнений, заполняет глаза, горло, легкие. Всего пять строчек в стол, что ж так невыносимо стыдно?

Синдром самозванца был открыт американскими психологами в 1978 году, но в русском характере он, кажется, живет с основания этноса. Русский человек тот, кто всегда чужой на этом празднике жизни, всегда лишний, нелепый, растерянный. Словно дворовый мужик, сиротливо мнется в передней – барин увидит, осерчает. А барина-то никакого и нет, и мужика давно нет, и уже никто не разберет, кто этот коллективный «значимый взрослый». Просто неуютно человеку в этом мире. Боль ошибки всегда саднит в нем. В романе Тургенева «Дым» Потугин вспоминает анекдот, который вышел с одним солидным отцом семейства, его знакомым. Тот несколько дней находился в унынии оттого, что в парижском ресторане спросил себе «одну порцию бифштекса с картофелем», а настоящий француз тут же крикнул: «Бифштекс, картошку!» Потугин приписывает этот особый трепет перед Западом привычке рабства, что так глубоко укоренилась в сознание славян. Но психология давно пролила свет на природу травмы – это не рабство, а саднящая рана ошибки так и не сумевшего обрести опору в самом себе человека сидит в нем. Слишком много раз страшной стихийной силой вышибало эти опоры с треском.

Свою первую повесть «Бедные люди» Достоевский написал в 20 с немногим лет. Жил он тогда в Петербурге, год как вышел в отставку в звании инженера и пребывал в полнейшей неопределенности. Окончив повесть, Достоевский, по собственному признанию, не знал, что с ней делать и кому отдать. Литературных знакомств начинающий писатель тогда не имел, но случай свел его с Некрасовым, у которого тогда квартировал его институтский товарищ Григорович. Повесть привела обоих в совершенный восторг, и Некрасов решил показать рукопись Белинскому – тому самому «страшному критику», которого Достоевский с увлечением читал много лет. «Вам правда открыта и возвещена как художнику... цените же ваш дар и будете великим писателем» – такое признание из уст самого Белинского для Достоевского ознаменовало перелом навеки. Как вспоминал сам писатель, в тот момент он почувствовал приближение перемен, о которых не помышлял даже в самых смелых мечтах. А если б не эта встреча?

Нам кажется, что однажды он непременно должен случиться, этот акт признания, что без него мы никто. И всю жизнь нас греет надежда. Но что действительно способно приблизить нас к великому – это авторская глухота. Мы творим свое несовершенное полотно жизни. Достоевский живет в нас. Но и Белинский тоже в нас. Усадите его за круглый стол овальной формы и со всей детской искренностью, болью и прямотой просите: «Позволь мне делать ошибки, и я стану самим собой». И директивы падут.

Комментировать

комментарии(0)

Комментировать