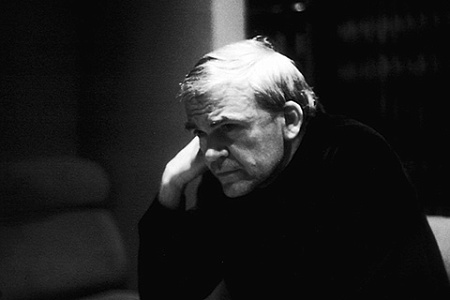

По Милану Кундере и не скажешь, что он сломал и перекроил роман. Фото wikipedia.org

По Милану Кундере и не скажешь, что он сломал и перекроил роман. Фото wikipedia.org

После своей статьи «Постмодернизм до постмодерна. «Ничейная территория» в литературе XX века» (см. «НГ-EL» от 30.05.19) я стал искать единомышленника, на кого бы опереться. В двух словах напомню, что меня интересует неназванное явление в литературе 1920‒1930-х, представленное романами «Самопознание Дзено» Звево, «Человек без свойств» Музиля, «Тропик Рака», «Черная весна» и «Тропик Козерога» Генри Миллера, «Ослепление» Канетти, «Фердидурка» Гомбровича, «Больше лает, чем кусает» и «Мёрфи» раннего Беккета, «О водоплавающих» и «Поющие Лазаря» Фланна О,Брайена, а также книгами новелл (или повестями) «Коричные лавки» и «Санаторий «Под клепсидрой» Бруно Шульца и «Сад расходящихся тропок» Борхеса (сегодня я целиком готов к этому добавить «Берлин, Александерплац» Альфреда Дёблина, «Путешествие на край ночи» Селина и два романа из 40-х: «Капут» и «Шкуру» Курцио Малапарте). Тип героя (асоциального, отщепенца) и общее мировоззрение в них сильно отличаются от тех, что в классическом модернизме Джойса, Пруста, Кафки (хотя и преемственность наблюдается), и во многом близки следующей эпохе – постмодернизму. Но главное – стиль как способ мироотношения, он в вышеперечисленных текстах проявляет невероятную общность, чуть ли не один на всех (у каждого, само собой, индивидуальный): ернический, даже паясничающий, весь из тонких издевок, и при этом глубоко аналитический, размышляющий, а в целом – маньеристский: с усложненным слогом, витиеватой фразеологией, изощренным синтаксисом и образностью, игрой контрастами. Поэтому я тогда сравнивал классический модернизм с Ренессансом (в том числе и по стремлению к гармонии и универсалиям), а это явление 20‒30-х (и 40-х теперь) – с маньеристской эпохой, завершающей Ренессанс, – не называя его поздним модернизмом, потому что поздним модернизмом стал (во всяком случае в общепринятом разумении) экзистенциализм.

Статью я завершил к месту подвернувшейся цитатой из Кундеры, эссеистических «Нарушенных завещаний»: «Роман «Фердидурка» был опубликован в 1938 году, в том же году, что и «Тошнота», но Гомбрович безвестен, а Сартр знаменит, можно сказать, что «Тошнота» захватила в истории романа место, отведенное Гомбровичу. В то время как в «Тошноте» экзистенциалистская философия напялила на себя романический наряд (словно ради того, чтобы разбудить дремлющих учеников, учитель решил провести урок в форме романа), Гомбрович написал настоящий роман, который восстанавливает связь со старинной традицией комического романа (как у Рабле, Сервантеса, Филдинга), так что экзистенциальные проблемы, которыми он был одержим не меньше, чем Сартр, у него выступают в несерьезном и забавном свете. «Фердидурка» относится к тем выдающимся произведениям (как «Лунатики», как «Человек без свойств»), которые вводят, по моему мнению, «третий тайм» в историю романа, воскрешая забытый опыт добальзаковского романа и захватывая области, которые до того отводились лишь философии. То, что «Тошнота», а не «Фердидурка» стала образцом этой новой ориентации, имело досадные последствия: первая брачная ночь философии и романа нагнала на обоих лишь скуку. Открытые через двадцать, тридцать лет после написания произведения Гомбровича произведения Броха и Музиля (и, разумеется, Кафки) уже не обладали достаточной притягательностью, чтобы соблазнить целое поколение и создать новое направление; интерпретируемые иной эстетической школой, во многом им противоположной, они вызывали почитание, даже восхищение, но оставались не поняты, так что великий переворот в истории романа нашего века прошел незамеченным» (перевод с французского Марианны Таймановой).

И оказалось, что далеко ходить не надо, а надо просто дальше читать Кундеру, все его эссеистические вещи. У него своя теория модернизма, и истории романа, и природы литературы как таковой, в которой подробно и очень убедительно объяснено – увидено и рассмотрено, – что представляет собой и чем отличается то явление в литературе, которому я подыскивал название («внемодернистский модернизм»; «параллельная акция» – как у Музиля; «допостмодернистский постмодернизм») и которому Кундера тоже не может дать четкого терминологического определения, а называет его просто географически – «центральноевропейским модернизмом», включая в это понятие Австрию, Чехию, Польшу и Италию и противопоставляя модернизму французскому: сюрреализму, экзистенциализму и далее «новому роману». (Иногда Кундера этот вид модернизма называет «постпрустовским».)

Может быть, вы обратили внимание в приведенной цитате на слово «добальзаковский» в отношении изначального – и коренного – романического искусства, которое в XIX веке, по Кундере, как бы извращается, скажем мягче, теряет себя в творчестве Бальзака и других (Скотта, Гюго), у которых он театрализировался, экзальтировался, стал «искусством сцены», – а в XX возрождается в литературе Центральной Европы. Вместе с «постпрустовский» и общей направленностью размышлений Кундеры оно создает впечатление такого антифранцузского пафоса, что и верно, и неверно, потому что, во-первых, Кундера абсолютно антипатетичен, и, во-вторых, в самое французскую литературу он и имплантируется – своим творчеством и теорией романа тоже – и как бы расчищает для себя место в ней.

Но по порядку: теория романа изложена им в четырех на сегодняшний день эссеистических книгах: «Искусство романа» (1986), «Нарушенные завещания» (1993), «Занавес» (2005) и «Встреча» (2009), – написанных по-французски, и на французский язык эмигрировавший в 1975-м из Чехословакии Кундера как раз-то впервые перешел в этих эссе, а первый написанный по-французски роман (сейчас их тоже четыре) – «Неспешность» – вышел в 1995-м. Я сказал «расчищает место», но все сложнее, по крайней мере для самого Кундеры, напрямую об этом не говорящем, но во «Встрече» рассматривающем аналогичный случай – чешской писательницы Веры Линхартовой, эмигрировавшей после 1968 года и перешедшей на французский. Кундера размышляет: «Когда Линхартова пишет по-французски, она по-прежнему остается чешским писателем? Нет. Она становится французским писателем? Тоже нет. Она где-то там, вне» (перевод с французского Аллы Смирновой).

И к слову, эта цитата, эта фраза хорошо иллюстрирует – идейно и стилистически – то, на что я хочу также обратить внимание перед тем, как углубиться в концепцию Кундеры: она постмодернистская – причем мировоззренчески, а не теоретически, само слово «постмодернизм» на протяжении этих четырех книг он употребляет лишь раз, и то мельком, в связи с модернизмом. Что я имею в виду – рассуждая об искусстве романа, Кундера говорит, что с момента зарождения, а это для него «Гаргантюа и Пантагрюэль» и «Дон Кихот», оно – новый род литературы, а не жанр, – было искусством сомнения: «Осознать вместе с Сервантесом мир как двойственность, столкнуться не с одной абсолютной Истиной, а с множеством относительных истин, которые противоречат одна другой (истины, помещенные внутри «воображаемых «я», именуемых персонажами), следовательно, овладеть мудростью сомнения как единственной несомненной ценностью...» И благодаря этому скепсису искусство романа изначально, генетически искусство смеховое, ироническое: «Но что это за мудрость, что такое роман? Есть чудесная еврейская пословица: «Человек думает, Бог смеется». Я, поверив этой сентенции, люблю представлять, что Франсуа Рабле услышал однажды, как смеется Бог, и так родилась идея первого великого европейского романа. Мне нравится думать, что искусство романа появилось на свет как отголосок смеха Бога. Но почему смеется Бог, видя, как человек думает? Потому что человек думает, а истина ускользает от него. Потому что чем больше люди думают, тем больше размышления одного расходятся с размышлениями другого. И наконец, человек всегда не то, что он сам о себе думает. Именно на заре Нового времени обнаруживает себя это основное состояние человека, вышедшего из Средневековья: думает Дон Кихот, думает Санчо – и от них ускользает не только истина о мире, но истина об их собственном «я». Первые европейские романисты увидели и осознали это новое состояние человека и сделали его основой нового искусства, искусства романа». И еще: «Между романистом и агеластом не может быть мира. Агеласты, которым никогда не приходилось слышать смеха Бога, убеждены, что истина ясна, что все люди должны думать одинаково, а сами они представляют именно то, что о себе думают. Но человек становится индивидуальностью именно тогда, когда перестает быть уверенным в единой истине и единогласии. Роман – это воображаемый рай индивидуальностей» («Искусство романа», перевод с французского Аллы Смирновой).

Кундера не прибегает к постмодернистским терминам «плюральность», «релятивизм», «тотальная ирония», «кризис авторитетов», «эпистемологическая неуверенность», «нониерархия», «децентрализация», «неопределенность» – но это ему и не нужно; как видите, все это и так содержится в его рассуждениях – идейно. Тут можно на минутку остановиться и построить догадки: почему бы Кундере так просто не заявить о своей теории как постмодернистской, тем более весь мир его считает одним из величайших писателей-постмодернистов. Может быть, как раз поэтому (я не вспомню ни одного знаменитого писателя-постмодерниста, который так бы о себе отзывался, ни Фаулз, ни Борхес, ни Кальвино, никто – один Эко, который сконструировал постмодернистский роман по постмодернистским принципам и объяснил их в «Заметках на полях «Имени розы»). А может, из-за нежелания солидаризироваться со всей французской деконструктивистско-постмодернистской школой, столь любящей «новый роман», который он не любит – как и академический подход, при котором насаждается агеластическая, то есть единственно верная истина, и вообще, как он говорит по другому случаю: «...точные расчеты, педантизм, наукообразие, школярство, отсутствие вдохновения» («Нарушенные завещания»), – или даже цитируя любимого Гомбровича: «Чем это научнее, тем глупее» («Занавес», перевод с французского Аллы Смирновой).

Дело в том, что – и это опять же показательно для кундеровской теории романа, она шире себя, это теория литературы, искусства в целом (недаром же в контексте истории романа он постоянно говорит и об истории музыки, переплетая их). Так вот, наука и искусство для него разнородны, я снова хочу сказать – генетически: «Великий врач А. изобретает гениальный метод лечения какой-либо болезни. Но десятилетие спустя врач Б. разрабатывает новый метод, более эффективный, так что предшествующий (хотя и гениальный) оказывается заброшен и предан забвению. История науки – это всегда эволюция. Применительно к искусству понятие истории не имеет ничего общего с прогрессом; оно не подразумевает усовершенствования, улучшения, усиления; оно похоже на путешествие, предпринятое для того, чтобы исследовать неизведанные земли и нанести их на карту. Амбиции романиста заключаются не в том, чтобы сделать лучше, чем предшественники, а в том, чтобы увидеть то, что прежде не было увидено, сказать то, чего не было сказано. Поэтика Флобера не отменяет поэтики Бальзака, точно так же как открытие Северного полюса не отменяет открытия Америки» («Занавес»).

Но вернемся к постмодернизму и постмодернистичности теории Кундеры: мы говорили об идейной стороне – но и композиционно она постмодернистская, четыре его книги не продолжают друг друга, выстраиваясь в ряд, а все вместе состоят из нескольких потоков рассуждений, то возвращающихся к каким-то мыслям, высказанным ранее, чтобы рассмотреть то, что в них, подробнее и с других сторон, то переплетающихся на основе этих мыслей в неожиданную конфигурацию, и все это очень напоминает, что Делёз и Гваттари – да простит меня Кундера – говорят о ризоме, движении в ней разных потоков, когда одни ускоряются и возникает конфликт.

Более того, постмодернистскими в теории Кундеры проявляют себя не только идеи и композиция, но и сам жанр – неакадемического рассуждения, который исследователи, не найдя точного термина, называют эссе. И тут, чтобы разобраться, поможет сам Кундера – его романы, их жанр, его своеобразие. Я сейчас процитирую главную специалистку в чешской литературе Светлану Шерлаимову из ее вышедшей в 2014-м монографии «Милан Кундера и его романная философия», но в принципе это общераспространенное: «Кундера создал оригинальный жанр «размышляющего романа». «Создал» – и это его вклад в литературу, этим он выделяется среди других постмодернистов. Постмодернистский роман и так по природе эссеистичен и металитературен, содержит саморефлексии и переплетенные с фабулой рассуждения о том, что такое литература, о проблемах писательства и письма (как в «Женщине французского лейтенанта» и «Мантиссе», «Игре в классики» и «Книге Мануэля»), но у Кундеры все это сверх того – качество стиля и жанра, закручивающее фабулу, выстраивающее композицию.

Фабула – и тут снова надо остановиться, чтобы понять направление и цель художественных поисков, лучше сказать – эксперимента Кундеры. В его теории романа фабула – то, что не помогает роману (по природе своей – свободному искусству, внежанровому, вернее, синтезирующему) раскрыться как следует, а наоборот, мешает, закрепощает его: «Когда Филдинг провозглашает свою полнейшую свободу перед формой романа, он прежде всего думает о своем отказе свести роман к той обусловленной определенными причинами последовательности действий, движений, слов, которую англичане называют «story» и которая якобы составляет смысл и сущность романа; в противовес абсолютной власти «story» он как раз отстаивает право прервать повествование «где захочет и когда захочет», введя собственные комментарии и размышления, иными словами, «отступления». Однако он тоже использует «story», как если бы она была единственно возможной основой, гарантирующей целостность композиции, связывающей начало и конец. Так, он заканчивает «Тома Джонса» (хотя, возможно, не без тайной ироничной усмешки) обязательным «хеппи-эндом», то есть свадьбой. С этой точки зрения «Тристрам Шенди» Лоренса Стерна, написанный пятнадцатью годами спустя, оказывается радикальным и полным разрушением «story». В то время как Филдинг, чтобы не задохнуться в длинном лабиринте последовательности событий, широко распахивает окна для отступлений и эпизодов, Стерн полностью отказывается от «story»; его роман не что иное, как одно многократное отступление, один круговорот эпизодов, единство которых, осознанно хрупкое, до странности хрупкое, держится лишь за счет нескольких своеобразных персонажей и их микроскопических действий, ничтожность которых вызывает смех» («Занавес»).

В другом случае, рассуждая о жанре у Малапарте, репортаж это или роман, Кундера доводит мысль до конца: «Автор французского предисловия к сборнику эссе Малапарте называет «Капут» и «Шкуру» «главными романами этого анфан террибль». Романы? В самом деле? Да, я согласен. Притом что я знаю, форма «Шкуры» не похожа на ту, что большинство читателей ждет от романа. Впрочем, это случай далеко не редкий: существует много великих романов, которые в момент своего появления не соответствовали общепринятой идее романа. Ну и что? Великий роман, он именно потому и есть великий, что не повторяет того, что существовало прежде. Великие романисты сами бывают удивлены необычной формой ими же написанного и предпочитали избегать бессмысленных дискуссий по поводу жанра их книг... Мне видится весьма знаменательным, что все, что в форме романа «Шкура» противоречит самой идее романа, в то же самое время соответствует новой эстетике романа, какой она сформировалась в XX веке в противоположность нормам романа прошлого века. Например: все великие романисты слегка дистанцировались по отношению к фабуле, к «story», не считая ее больше незаменимой основой, на которой строится единство романа. И вот что поражает в форме «Шкуры»: композиция не строится ни на какой «story» ...» («Встреча»).

Вот они, ключи к пониманию стиля, жанра, композиции теории Кундеры, вот где он практически проговаривается о себе (делая это наверняка нарочно): если есть романы, которые не строятся ни на какой «story», то почему не быть роману вообще без какой бы то ни было «story»? Например, представляющему собой одни размышления, причем размышления о романе – так сказать, роман о романе в чистом виде. Что мы и видим в этих четырех (по сути – одной единой) книгах Кундеры.

И напоследок вернусь к тому, с чего начал. Историю романа Кундера рассматривает в трех периодах, называя их «таймами», ключевые фигуры «третьего тайма», а это эпоха модернизма, для Кундеры – Кафка, Брох (у меня его не было, я пропустил «Лунатиков», поскольку меня отвратила его «Смерть Вергилия») и тоже Музиль и Гомбрович. В более широкий круг – контекстом как бы – Кундера включает и моих Звево, Бруно Шульца, отзывается несколько раз положительно о Беккете, а вот о Канетти, который как никто подошел бы ему и географически, и четко поэтикально, и даже биографически – как эмигрант, на стыке культур, – почему-то ни слова. Деблина, Генри Миллера, О,Брайена и Борхеса у Кундеры также нет, а Селин и Малапарте возникают как важные для концепции романа фигуры, но своего рода наследники модернистов (Кундера берет роман Селина 1957 года «Из замка в замок», отчего-то не «Путешествие на край ночи» 1932-го). Ну и, конечно, напрашивается вопрос: а как же с двумя другими, кроме Кафки, монстрами модернистского романа – Джойсом и Прустом? Кундера не говорит, что они не модернисты, но для него есть разные пути «модернистского бунта», и Кафка, а в 20‒30-е и другие из списка, идут по пути модернизма антилирического, антидраматического и антипсихологического – экзистенциального в описываемых ситуациях и при этом игрового, смехового, что и составляет, по Кундере, суть настоящего, изначального романа. А Пруст и Джойс шли своим путем: «Если Кафка отходит от психологии, чтобы сосредоточиться на исследовании определенной ситуации, это не означает, будто его персонажи не являются психологически убедительными, просто психологическая проблематика отходит на второй план: было детство К. счастливым или несчастным, обожала ли его мама или он воспитывался в сиротском приюте, пережил ли он большую любовь или нет, это не изменит ничего ни в его судьбе, ни в поведении. Именно этим ниспровержением психологической проблематики, другим подходом к человеческой жизни, другим способом постичь личность человека Кафка отличается не только от предыдущей литературы, но также от своих великих современников Пруста и Джойса» («Занавес»).

И – начет того, с чем стоит подискутировать. Помните, в конце той отправной цитаты Кундера говорит, что «великий переворот в истории романа нашего века прошел незамеченным». Мне видится это иначе. Как и победа сартровского – резонерского, по Кундере – вида экзистенциализма над кафкианско-гомбровичевским. Да, сартровский экзистенциализм действительно надолго подзастрял в литературе (и не только в ней, поэтому французское кино иногда смотреть невозможно), но – вот ученик Сартра, поддержанный им в период первых романов, в 1940-е, Ромен Гари, и вот его абсолютно гомбровический роман «Голубчик» 1974 года, в котором он не только манеру письма поменял, но и себя как автора сменил на Эмиля Ажара. Да и сам Кундера, посетовав в одном потоке рассуждений, в другом находит имена: Гарсиа Маркес, Карлос Фуэнтес, Филип Рот, Сальман Рушди. Ну и, понятно, как же без самого Кундеры, без его романов. Возможно, так, не напрямую, опровергая себя, Кундера хочет, чтобы и мы его опровергли, сами искали «четвертый тайм».

Харьков

комментарии(0)