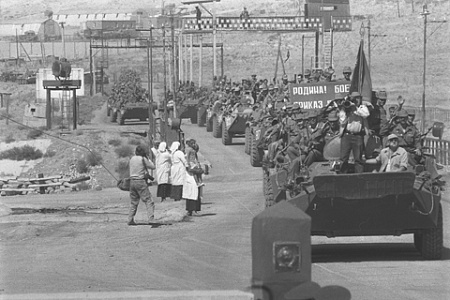

На фоне американского коллапса 2021 года вывод советских войск в 1989-м предстает образцом осмотрительности и государственной мудрости. Фото Reuters

На фоне американского коллапса 2021 года вывод советских войск в 1989-м предстает образцом осмотрительности и государственной мудрости. Фото Reuters

В 1979 году начались и в 1989 году закончились две истории, формально между собой не связанные, но бывшие порождением холодной войны и потому имевшие определенные соответствия, однако кардинально различающиеся по своим результатам, точнее, по способу разрешения острого военно-политического конфликта.

Речь идет о гражданских войнах в Афганистане и Камбодже, отягощенных иностранным вооруженным вмешательством, в результате чего эти конфликты приобрели характер региональных, с втягиванием соседних государств и привлечением к себе глобального внимания.

Развитие от плохого к худшему

В Афганистане ситуация начала неуклонно ухудшаться после переворота 1973 года, когда был свергнут король Захир-шах и ликвидирована монархия, власть оказалась в руках бывшего премьер-министра Мохаммада Дауда. В исламских странах, как показала история второй половины XX века, именно такой консервативный институт, как монархия, была залогом успешного развития. Достаточно вспомнить «нефтяные» монархии Персидского залива – от крошечного Бахрейна до гигантской (по региональным меркам) Саудовской Аравии. Их не сгубило нефтяное и газовое «проклятие». В отсутствие парламентов, политических партий, легальной и институализированной оппозиции правящие режимы смогли избрать стратегию поступательного экономического и социального развития, строительства государства всеобщего благоденствия. Элиты вели себя не эгоистично потребительски, а ответственно, заинтересованно. Это же относится и к не нефтяным королевствам – Оману, Иордании, Марокко, которые пусть и умеренно, но настойчиво эволюционировали в том же направлении.

Напротив, там, где на волне радикальных устремлений происходили свержения монархий (в 1952 году в Египте, в 1958-м в Ираке, в 1962-м в Северном Йемене, в 1969-м в Ливии, в 1979-м в Иране), главными последствиями оказывались очевидное отставание во всех сферах экономики и политическая нестабильность.

Афганистан не был исключением, но стал наиболее вопиющим примером краха государства, которое уже более 50 лет развивается в парадигме от плохого к худшему. До 1973 года это была отсталая мусульманская страна. После Второй мировой войны в Афганистане шло постепенное преобразование, королевская семья в целом была нацелена на реформы, ориентировалась на европейскую культуру. Институт монархии гарантировал не только умеренную модернизацию, но и общность страны, лишенной этнического, лингвистического, религиозного единства, со спорными границами; страны, возникшей лишь в XVIII веке на рубеже персидского и индийского миров, на основе династического принципа, чья нынешняя территория стала результатом компромисса между империалистическими устремлениями Великобритании и способностью пуштунских племен им противостоять при одновременном учете интересов России и Персии.

Саурская революция 1978 года стала очередным звеном в политической деградации Афганистана, заменившим персоналистскую диктатуру Дауда на марксистский режим, начавший радикальные реформы. Советский Союз события застали врасплох, его устраивал Дауд, так же как до него вполне устраивал Захир-шах, при котором СССР оказывал королевству значительную помощь, вплоть до военной. Москва могла считать Афганистан вполне дружественным государством, наименее проблемным на своих южных границах.

Будучи заложником своего коммунистического имиджа, СССР не мог оттолкнуть от себя режим, объявляющий себя союзником и последователем северного соседа. Естественно, Советский Союз не просто признал переворот, но и одобрил его. Тут имели значение не только доктринальные принципы идеократического государства, но и текущая геополитика. Поражение революции под марксистскими знаменами означало бы появление на южных рубежах СССР враждебного режима. Второй реальной угрозой был потенциальный переход под Китай режима Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) в Кабуле. В обоих случаях авторитету Советского Союза был бы нанесен тяжелый удар, несравнимый с падением Сальвадора Альенде в Чили в 1973 году или переориентацией Анвара Садата на Запад в середине 1970-х.

Ситуация 1979 года усугублялась расколом и острой борьбой за власть в афганском руководстве и приобретала формы массового террора. Когда на кону оказалась судьба кабульского режима, альтернативы военному вмешательству не было, несмотря на изначальное резкое неприятие такого варианта в Кремле. В его глазах повторялось нечто вроде операции «Дунай» в Чехословакии 1968 года – введение войск по просьбе легитимного и дружеского режима для его укрепления. Власть НДПА признавалась мировым сообществом, в том числе ООН, а просьбы о помощи поступали от него с удручающей регулярностью.

Для США же этот вынужденный шаг Кремля стал поистине даром судьбы. Администрация Картера вовсе не желала улучшения отношений с Москвой, преследуя собственные цели, в число которых поддержание разрядки на основе равенства между сверхдержавами не входило. Формально заявляя о приверженности курсу на потепление, Картер инспирировал мощную пропагандистскую кампанию в защиту прав человека, носившую антисоветский характер. Это выглядело особенно контрастно на фоне стремительного улучшения отношений США с Китаем, который, будучи политически куда более репрессивным, не получал и малой доли той критики, что СССР.

Еще заметнее было различие в торговой политике, при Джеральде Форде Конгресс принял поправку Джексона–Вэника, которая обессмысливала весь процесс разрядки. Вместо публичной поддержки Леонида Брежнева, который еще в 1967 году без внешнего давления разрешил эмиграцию в Израиль, Америка подрывала его позиции, как бы подтверждая опасения ортодоксов в советском руководстве, что с «империалистами» иметь дело и доверять им нельзя, что вся их политика направлена на ослабление Советского Союза.

Как отмечает американист Иван Курилла, для США первичными были перипетии внутренней политики, во внешнюю переносились господствующие в США нарративы, поэтому СССР представал не как государство с быстро смягчающимся режимом (на фоне предшествующего ленинско-сталинского), отказывающееся от базовых установок коммунизма (таких, как мировая революция), а как тоталитарная диктатура, с которой необходима бескомпромиссная борьба. Разрядка напряженности выглядела как отклонение от принципов американской политики, потакание злу. А попустительство маоистскому режиму в Китае с 1972 года представало как хитроумный раскол коммунистического мира, стравливание его основных представителей, ослабление сильнейшего через помощь более слабому. Таким образом, ввод войск в Афганистан рассматривался как внешняя экспансия советского режима, продолжение его имперской политики.

Для противодействия считались уместными все средства. Знаменитая фотография из Белого дома – встреча президента Рональда Рейгана с лидерами афганских моджахедов в 1983 году ярко иллюстрирует суть американского подхода. Ставка делается на наиболее темные и реакционные силы афганского общества, которые теперь предстают «борцами за свободу» (Afghan Freedom Fighters). Все, что было дорого американскому общественному мнению, – права женщин, доступ к образованию, здравоохранению, ликвидация феодальных традиций в землепользовании, – правительство в Кабуле стремилось исполнить. Оно выступало – удачно или не очень – с модернизационной повесткой. Напротив, его противники выступали против перемен, за сохранение патриархально-средневекового статус кво, которое еще и королевским режимом, и Даудом осознавалось как обрекающее Афганистан на отсталость и нищету, на отход в сторону исламского фундаментализма.

Еще хуже было то, что лидеры моджахедов были не только изуверами и противниками прогресса, но и безответственными интриганами, не способными поставить интересы страны выше собственных. Это особенно ярко проявилось после свержения режима Наджибуллы в 1992 году, когда пришедшие к власти моджахеды не смогли создать устойчивое правительство и разжигали гражданскую войну в еще большем масштабе, доказав, что их слова о стремлении к благополучию мусульман не стоят ничего.

Вывод советских войск из Афганистана в 1989 году во исполнение Женевских соглашений не принес афганскому народу ни мира, ни процветания. Напротив, ситуация только ухудшилась. Война продолжилась, моджахеды соглашений не признавали и не подписывались под ними. Вашингтон отказался от своего обещания не поставлять оружия моджахедам после вывода советских войск. Уход армии СССР не привел к панике, как аналогичный шаг американцев в 2021-м. Правительство в Кабуле в 1989–1992 годах, опираясь на советскую помощь, удерживало ситуацию, но после краха СССР оно пало. У Наджибуллы была существенная поддержка в различных сегментах общества, нацеленных на реформы и модернизацию, но ее было недостаточно. В этом заключалось принципиальное отличие от так называемого президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего из Кабула раньше своих хозяев. У последнего была огромная американская помощь (свыше 2,2 трлн долл. за время оккупации), но не было никакой опоры среди населения. От этого парадоксальное изменение отношения к Наджибулле среди афганцев в последние десятилетия, которое отмечают с удивлением западные исследователи, когда его портреты стали привычной частью городского пейзажа, а сам он стал восприниматься как пропуштунский лидер, выгодно отличавшийся своей смелостью и отсутствием эгоизма на фоне моджахедов 1980–1990-х, талибов («Талибан» в РФ признан террористической организацией и запрещен) и проамериканских политиков 2001–2021 годов.

Тот факт, что Запад во главе с США, сперва помогая моджахедам, а после 2001 года оккупировав страну, не смог добиться никаких улучшений, объясняется тем, что собственно судьба Афганистана его не интересовала. В 1979–1989 годах важно было доставить максимум неприятностей и проблем Советскому Союзу с целью его ослабления. Затем Афганистан на 12 лет исчез из поля зрения, Америка в вялотекущем режиме пыталась примирить своих вчерашних подопечных.

В 2001–2021 годах, несмотря на полную оккупацию страны, для Запада опять важным оказывается не реальный прогресс, который мог быть достигнут на пути национального примирения без давления извне, путем возвращения к власти законного монарха, на тот момент еще живого. Для Америки актуальнее оказалось продвижение собственной повестки (успех которой можно было продать у себя дома) в таком обличье, которое могло только отталкивать афганцев. Не случайно и появление на своем посту проамериканского Ашрафа Гани, который, прожив около 30 лет на Западе, как бы олицетворял желаемый тип руководителя, но именно поэтому он оказался патологически не способен быть национальным лидером.

Можно сказать, что в афганской истории после 1973 года на каждом этапе делался наихудший выбор из возможных. Роль Михаила Горбачева также была скорее негативной. Хотя на фоне американского коллапса 2021 года вывод советских войск в 1989-м представляется образцом осмотрительности и государственной мудрости, но он не решал ни одну из существовавших проблем. Было непонятно, как долго сможет СССР поддерживать дружественный режим. Не было принято никаких гарантий, что против него не будет военных действий. Моджахеды показательно отказались связывать себя какими-либо обязательствами, а Вашингтон не менее публично пообещал их и далее поддерживать. Не имелось никакого альтернативного проекта по формированию не враждебного к СССР правительства без НДПА. Угроза на южных границах СССР от прихода к власти фундаменталистов никоим образом не устранялась.

Женевские соглашения 1988 года были вполне в русле международных соглашений, подписанных Советским Союзом в 1988–1991 годах, – принятие на себя односторонних обязательств без таковых для других сторон.

Без предпосылок для затяжных конфликтов

Камбоджа была более древним королевством, чем Афганистан, попавшим под колониальную зависимость от Франции в середине XIX века, но сохранившим свои институты. Изначально в ней не было предпосылок для затяжных конфликтов – гомогенное этнически, лингвистически, религиозно население, непрерываемая историческая традиция, освященные веками формы государственного устройства, монархическая власть, нацеленная на реформы. Однако Камбоджа оказалась втянутой во вьетнамскую войну, что, с одной стороны, расшатывало государственные институты, с другой – усилило радикальные силы во главе с Пол Потом. Монархия была свергнута в 1970 году, а в 1975-м к власти пришли красные кхмеры.

В отличие от Афганистана, чью историю Камбоджа как бы обгоняла на несколько лет, радикалы ориентировались не на СССР, а на Китай. Это обусловило пограничные конфликты с Ханоем, в декабре 1978 года началось наступление Вьетнама на Камбоджу, тогда Кампучию. 7 января 1979 года Пномпень был взят. В стране власть перешла к провьетнамским коммунистам из числа бывших красных кхмеров. Однако вьетнамская оккупация вызвала гражданскую войну, где Пномпеню и Ханою (и стоявшему за ним СССР) противостояла пестрая коалиция из красных кхмеров, сторонников принца Нородома Сианука и республиканцев Сон Санна. ООН признавала правительство в изгнании, учрежденное перечисленными силами. США без проблем сотрудничали с красными кхмерами, ответственными за геноцид. Это подавалось как выбор «меньшего зла». Для Вашингтона приоритетом являлась борьба с Вьетнамом.

Камбоджа-Кампучия шла в западных СМИ сразу за Афганистаном как пример коммунистической агрессии, только роль СССР здесь была отведена Вьетнаму. Когда «новое мышление» Михаила Горбачева распространилось по всему миру, конфликты разрешались в Никарагуа, Анголе, Эфиопии, Мозамбике, дошла очередь и до мирного урегулирования в Камбодже, которое детализировали не Горбачев с Шеварднадзе, а непосредственно вьетнамские руководители, и результаты потому оказались кардинально другими.

В 1989 году вьетнамские войска были выведены из Камбоджи – еще до заключения мирного соглашения, которое было подписано только в 1991 году в Париже. И оно – в отличие от Женевского соглашения по Афганистану – было всеохватным, то есть под ним стояли подписи всех сторон конфликта. Также оно предусматривало временную ооновскую администрацию, введение голубых касок. Это было детализированное соглашение, четко прописывающее алгоритм действий, который, несмотря на многочисленные возникающие трудности, был исполнен. В 1993 году в Камбодже состоялись выборы в Учредительное собрание, разработавшее и принявшее Конституцию, восстанавливающую монархию как необходимый элемент всей государственной конструкции, базирующейся на исторической преемственности. Королем был во второй раз провозглашен Нородом Сианук (по сути, в третий, но в 1960–1970 годах он считался главой государства с титулом принца).

Это резко контрастировало с Афганистаном после 2001 года, когда американцы категорически запретили возвращать престол Захир-шаху, шантажируя депутатов Лойя-джирги негативной реакцией Пакистана, несмотря на то что большинство депутатов были готовы реставрировать монархию. Созыв учредительного собрания с вероятным возвращением короля, вполне лояльного Советскому Союзу, можно было ввести и в договоренности в 1988 году в Женеве, но это не было сделано из-за безразличия Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Горбачева к ближайшим последствиям соглашений. Эта черта стала их «фирменным стилем» во время переговоров 1989–1990 годов, касавшихся Восточной Европы и завершения холодной войны в целом.

В Камбодже в процессе возвращения к мирной жизни применялось немало оригинальных решений. Так, на протяжении пяти лет в стране было два премьер-министра, дабы удовлетворить интересы бывших провьетнамских коммунистов во главе с Хун Сеном и партии короля. Несмотря на все возникавшие трудности, в первую очередь выход из мирного процесса красных кхмеров и их попытки возобновить вооруженную борьбу, а также ожесточенное соперничество в столице между Хун Сеном и королевской семьей, сегодня можно утверждать, что Камбоджа представляет – в отличие от Афганистана – историю успеха.

Урегулированы пограничные конфликты с Вьетнамом и Таиландом, состоялись трибуналы над главарями красных кхмеров с участием иностранных судей и под патронажем ООН, существует многопартийность при преобладающей роли семейного клана Хун Сена. В экономике в 2022–2023 годах рост ВВП более 8%, страна важный игрок в швейной индустрии – восьмое место в мире по экспорту одежды – между такими гигантами, как Индонезия и Пакистан. Важно ее значение как туристического объекта – в 2023 году Камбоджу посетили 5,43 млн туристов. Конечно, на фоне Таиланда и Вьетнама показатели экономики скромные, но надо учитывать исходную базу – в высшей степени неблагоприятную.

Обычно роль Вьетнама принято замалчивать, но без его принципиальной позиции процесс национального примирения не мог бы иметь успеха. Как в экономике и внутренней политике Ханой не последовал за Москвой по пути «нового мышления» и не обрек страну на развал и упадок, так и во внешней политике вьетнамские руководители избрали инклюзивный и продуманный план завершения гражданской войны. Никто не остался за бортом, были даны твердые гарантии своим союзникам, правящим на тот момент в Пномпене, все стороны конфликта ясно представляли свое будущее. Эта методика кардинально отличалась от подхода Горбачева–Шеварднадзе к Афганистану, когда вывод войск не обуславливался никакими обязательствами противоположной стороны конфликта. По сути, это тоже было бегством, только не таким явным, как американское в 2021 году. Кремль в 1988 году просто умывал руки и надеялся на добрую волю Вашингтона и Исламабада, которая так и не проявилась.

Нельзя не отметить в высшей степени деструктивную роль Америки, которая, располагая финансовыми возможностями и политическими рычагами давления на моджахедов, целиком от нее зависевшими, предпочла не оказывать ни помощи центральному правительству, ни давления на исламских боевиков. Это тоже было предвестием и репетицией того, как Штаты будут поступать в отношении СССР в 1990–1991 годах, когда они заняли позицию незаинтересованного наблюдателя в отношении развала исторической России (СССР), категорически отказавшись оказывать необходимую экономическую помощь правительству Горбачева, обставляя ее получение заведомо невыполнимыми условиями. При том что США получили все, что хотели от России, абсолютно бесплатно и без единого выстрела.

Единственная женщина – представительница моджахедов Фарида Ахмади присутствовала на упомянутой встрече с Рейганом. По американскому политесу без женщин было нельзя, нашли ее, университетскую левачку. С начала 1990-х она живет в Осло. При НДПА она получила высшее образование в Кабуле, а при победивших моджахедах оказалась ненужной, теперь пишет феминистские исследования в Норвегии. Ее судьба – как бы олицетворение участи афганцев, поверивших в западные ценности.

Сравнение афганского и камбоджийского казусов показывает, что для разрешения затяжного внутреннего конфликта, в который активно вовлечены иностранные участники, принципиально важно иметь продуманную программу действий, а не просто выводить войска. Самоустранение ничего не решает. Плохой мир оказывается не лучше доброй ссоры, поскольку порождает их вновь и вновь. Нельзя доверять добрым намерениям сторон, поскольку их может и не оказаться, как их не было у США и союзных с ними афганских моджахедов. Америку просто не интересовала дальнейшая судьба Афганистана, а моджахедов волновала только власть.

В Камбодже широкое вовлечение ООН помогло не заболтать соглашения, дать действенный механизм слежения за исполнением обязательств. Важным аспектом было и сведение лицом к лицу вчерашних противников, принуждение их к миру под международным контролем. Нейтрализация радикалов тоже стала ноу-хау камбоджийского мирного процесса. Все обязаны были признавать подписанный документ, не допускалось его двойных трактовок, а против отступников выступали совместно все силы.