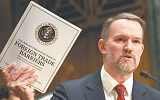

«Бури, детка, бури!» – один из лозунгов предвыборной кампании Дональда Трампа. Фото AP/ТАСС

«Бури, детка, бури!» – один из лозунгов предвыборной кампании Дональда Трампа. Фото AP/ТАСС

В первый день своего президентства Дональд Трамп ожидаемо развернул энергетическую политику Байдена в противоположном направлении – от ставки на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) при президенте-демократе к сохранению опоры на невозобновляемые энергоресурсы (НВЭР) при президенте-республиканце. Среди множества исполнительных указов, подписанных Трампом в день своей инаугурации 20 января, столь же ожидаемо выделяется его решение об очередном выходе США из Парижского соглашения и призыв снизить энергетические цены, который он развернул в своем телеобращении к участникам форума в Давосе 23 января, обратившись за поддержкой к Королевству Саудовская Аравия (КСА). Сюжеты взаимосвязанные и на первый взгляд внутренне противоречивые: низкие энергетические цены способствуют отказу от ВИЭ, делая последние совсем неконкурентоспособными, но КСА – это не про низкие цены, скорее наоборот. А те, кто считает, что возможен сговор США и КСА с целью обрушить нефтяные цены (как это якобы было в середине 1980-х, когда якобы США договорились с КСА и обрушили нефтяные цены, чтобы подорвать экономику СССР), просто не знают историю и не понимают экономику энергетики и тогдашнего развития нефтяного рынка. Попробуем разобраться.

Конфликт интересов

Качели «вход-выход» США из Парижского соглашения являются поверхностным отражением глубинного противоречия между двумя группами высокотехнологичных бизнесов США, опирающихся на две разные фундаментальные идеологии развития энергетики и так называемых энергопереходов. Это нашло отражение в политических платформах и было кристаллизовано в ключевых лозунгах двух противоборствующих партий США – демократов и республиканцев.

Платформой Демпартии является ставка на полный и повсеместный переход на ВИЭ, отказ от НВЭР в рамках наиболее радикального прочтения и интерпретации Парижского соглашения – что якобы именно ископаемое топливо и основанная на нем традиционная энергетика ответственны за угрожающее человечеству повышение глобальной температуры. Лозунг демократов – «Зеленая новая сделка» (Green New Deal). Одноименная программа была выдвинута Демпартией США в феврале 2019 года и стала ее главенствующей идеологией. Совпадает по названию и по сути с «зеленой сделкой» ЕС, выдвинутой в то же время и ставшей политической программой руководства Еврокомиссии на период двух циклов председательства Урсулы фон дер Ляйен – 2019–2023, 2024–2028 годы. Пиком продвижения ВИЭ в США явился принятый в период президентства Байдена 16.08.2022 закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), предусматривающий комплекс мер по государственному стимулированию производства в США так называемой чистой энергии (ВИЭ – главным образом солнце/ветер, аккумуляторы, электромобили, «возобновляемый» водород). Одновременно с этим были введены запреты и/или ограничения на сдачу в аренду участков федеральных земель и акваторий под поиски, разведку и добычу НВЭР, ужесточались экологические нормы как при использовании НВЭР, так и в рамках согласовательных процедур при создании новой и использовании существующей инфраструктуры НВЭР (последнее нашумевшее при Байдене – приостановка в январе 2024 года процесса выдачи Минэнерго США новых лицензий на экспорт СПГ, что напрямую затронуло четыре проекта СПГ суммарной мощностью 47 млн т/год – это половина текущего экспорта СПГ США).

Платформой Трампа является ставка на сохранение доминирования НВЭР – угля, нефти, газа – в энергобалансе страны. Трамп отрицает научную обоснованность Парижского соглашения, считает злонамеренной и безграмотной (последнее не без оснований) «Зеленую новую сделку» Демпартии. Он намерен сохранить роль США как крупнейшего (наряду с Китаем) производителя энергоресурсов (16% и 21% мирового производства первичной энергии соответственно, Россия на третьем месте с 9%). В результате американской сланцевой революции США стали крупнейшим производителем газа в мире (его добыча превысила 1 трлн куб. м/год) и крупнейшим экспортером СПГ (более 90 млн т/год), вышли на первое место в мире по добыче нефти (13,4 млн бар/сут на декабрь 2024 года) и превратились в нетто-экспортера нефти и нефтепродуктов. Трамп призвал нефтяные и газовые компании продолжать активно вкладываться в нефтегазодобычу. Его лозунг в энергетике – «Бури, детка, бури!» (Drill, baby, drill!). Цель – увеличивать предложение в первую очередь на внутреннем рынке для удержания на нем низких цен для быстрейшего превращения США в крупнейшую промышленную державу. Дешевые внутренние цены на энергоресурсы на основе дальнейшего освоения НВЭР страны позволят «сделать Америку снова великой!» (MAGA, Make America Great Again) – ключевой предвыборный лозунг Трампа.

США за счет более низких цен на энергию в стране, чем в ЕС (по газу – в среднем в 3–4 раза, по электроэнергии – в 1,5–2,5 раза), уже обеспечили свое преимущество в глобальной конкуренции с Европой. Механика американского энергетического разрушения (я называю это «двойным разорением») Европы очевидна. Американская сланцевая революция обеспечила рост производства сначала газа, затем нефти и наращивание экспорта СПГ и жидкого топлива. Затем последовало вытеснение административно-диверсионными методами и руками нынешних элит ЕС (более дешевого) российского газа из ЕС. Это подняло цены в ЕС, обеспечило окупаемость (более дорогого) СПГ США в ЕС и обрушило рентабельность европейского энергоемкого бизнеса. Принятие закона о снижении инфляции в США создало стимулы для индустриального бизнеса ЕС, разоряемого высокими ценами на СПГ США в ЕС, эмигрировать в США, получая льготы и преференции при размещении своих прямых инвестиций в США, работая тем самым на экономический рост США. Этот тезис Трамп не устает повторять до и после избрания: переводите свой бизнес в США – получите низкие налоги и всяческую поддержку инвестиций и производств. Захотите производить свой товар сами на своей территории и экспортировать его в США – разорим вас высокими импортными пошлинами (в случае ЕС разорение произошло высокими внутренними ценами в ЕС на энергию с подачи США и льготами для перевода производств в США).

ВИЭ – это недешево

Логика Трампа в пользу НВЭР и отказа от Green New Deal понятна. Развитие ВИЭ не позволит удержать цены в США на низком уровне. Темпы снижения стоимости строительства солнечной или ветровой генерации не являются иллюстративным показателем. Хотя им очень любят оперировать сторонники безудержного и повсеместного развития ВИЭ, забывая зачастую отметить уровни, на которых происходит эта динамика, и/или экстраполируя прошлые темпы снижения издержек строительства СЭС/ВЭС (стоимости введенного киловатта мощности по производству электроэнергии ВИЭ) на будущие периоды.

В США за 10 лет, с 2013 по 2022 год, средневзвешенная (понятно, что «средняя по больнице», но тем не менее…) стоимость строительства электростанций снизилась по солнечным (СЭС) с 3,8 тыс. до 1,6 тыс. долл. за 1 кВт, по ветряным (ВЭС) с 2,0 тыс. до 1,5 тыс. долл. за 1 кВт, а по газовым – оставалась неизменной на уровне 800 долл. за 1 кВт. То есть динамика по СЭС (снижение в 2,4 раза) и по ВЭС (в 1,3 раза) как бы в пользу ВЭС и СЭС, но это объясняется тем, что они находятся на более ранней стадии технологического развития (которая характеризуется ускоренным снижением издержек) по сравнению с газовыми, которые этот этап уже прошли и сегодня находятся на стадии выполаживания динамики издержек с течением времени, на который начинают выходить и СЭС/ВЭС. То есть разрыв в уровнях удельных затрат на единицу установленных мощностей (сегодня примерно 2:1 СЭС/ВЭС к газовым) сохранится, видимо, надолго…

ВИЭ метеозависимы, их развитие требует огромных капиталовложений, в первую очередь в сетевое хозяйство и в резервные мощности для выравнивания графика нагрузки, балансировки энергосистемы. В течение последних 20 лет инвестиции в производство электроэнергии ВИЭ в США оставались в диапазоне 20–30 млрд долл. в год, но инвестиции в передачу (высоковольтные ЛЭП) показали почти линейный рост с 5 млрд до 30 млрд долл. в год, а в распределительные линии (сети низкого напряжения) – с 20 млрд до 50 млрд долл. в год. Растущие расходы на строительство ЛЭП во многом связаны с выкупом земли. Установка солнечных панелей на крышах зданий требует установки аккумуляторов, умных счетчиков, мощных трансформаторов, модернизации районных распределительных сетей. Превращение потребителей электроэнергии (консьюмеров) в новомодных «просьюмеров» (производителей и потребителей в одном флаконе с развитием «домашних» ВИЭ) требует огромных дополнительных расходов на решение сетевых проблем. И эти расходы не отражаются в показателях удельных затрат на ввод генерирующих мощностей ВИЭ, зато они ложатся тяжелым грузом на потребителя. И с течением времени эти проблемы лишь усугубляются, чему свидетельством – эффект так называемой калифорнийской утки, описывающий специфическую – и растущую – неравномерность графика нагрузки с массированным вводом СЭС.

В полдень, когда солнце в зените, загрузка традиционных электростанций в Калифорнии (лидера по использованию ВИЭ в стране) падает к нулю («спина» утки проваливается). Это создает огромные проблемы сетевым регуляторам: появляется избыток электроэнергии, который необходимо утилизировать (нужны накопители энергии, чем дальше – тем больше). Или отключать избыточных производителей (не принимать у просьюмеров избыточную электроэнергию), поскольку избыток электроэнергии некуда девать (сетевые ограничения). И уже в 2024 году часть солнечных панелей в штате подлежала отключению. Собственно, местные энергетики и придумали название этому эффекту – «изгиб утки». Вечером выработка СЭС падает, резко растет нагрузка на традиционную электроэнергетику, в первую очередь газовую, – «голова» и «хвост» утки задираются вверх. При работе в режиме «пилы» коэффициент полезного действия газовой генерации снижается, растут удельные расходы топлива, увеличиваются выбросы СО₂ (причиной которых, по сути, является массированный ввод мощностей ВИЭ), доходы газовых генераторов также падают из-за ограниченного времени работы, они работают в убыток. Аккумуляторы могут отчасти решить проблему суточных колебаний потребления, однако они не дают ответа на сезонные изменения спроса. Поэтому без газовой генерации вся эта конструкция нежизнеспособна. И поэтому она стоит очень дорого, ибо необходимо содержать ВИЭ, аккумуляторы и газовую генерацию, а также вкладывать огромные дополнительные средства в сетевое хозяйство.

Видимо, поэтому Трамп намерен делать ставку на развитие лишь одного элемента вышеозначенной триады, развитие которого (газовая генерация) позволит существенно сократить затраты, ибо заменяет вынужденную необходимость развития нескольких отраслей для компенсации имманентно присущих ВИЭ недостатков, если ставка делается на развитие ВИЭ. А экономия затрат (точнее, рационализация их использования) – это один из приоритетов Трампа и создаваемой для этих целей новой организации – Департамента эффективности правительства (DOGE – Department of Government Efficiency).

Поэтому отказ Трампа от ВИЭ в пользу газовой электроэнергетики вписывается в заявленную им политику повышения эффективности госрасходов. К тому же технологическое лидерство в производстве ВИЭ, в добыче критически важных для производства оборудования ВИЭ сырьевых материалов давно и прочно удерживает Китай – на его долю приходится до 95% в некоторых новых отраслях по производству материалов и/или оборудования. Однако в производстве НВЭР технологическое лидерство прочно удерживают крупнейшие международные, преимущественно англосаксонские, энергетические компании.

Реакция бизнеса

Это может показаться удивительным, но первая реакция представителей крупного нефтегазового бизнеса США на подписанный Трампом указ о выходе из Парижского соглашения была скорее сдержанной и даже, пожалуй, негативной. Но этот негатив относился не к тому, что США своим выходом из соглашения отказываются тем самым применять ими самими же добровольно установленные ограничения по выбросам парниковых газов. Скорее недовольство связано с тем, что, утратив место за столом переговоров, страна потеряет рычаги влияния на процесс изнутри, лишит себя возможности возглавить движение и подталкивать дальнейшее его развитие в нужном для себя направлении. Или, наоборот, притормозить развитие процесса, если не удастся удерживать его развитие в желательном направлении. Этого же мнения придерживаются представители некоторых академических кругов.

Очередной выход США из соглашения добавляет, по мнению бизнеса, политической неопределенности в долгосрочные инвестиционные стратегии компаний. Движение в направлении уменьшения эмиссии парниковых газов, внедрения более низкоэмиссионных технологий является общемировым долговременным трендом. Основное различие – в большей или меньшей радикальности национальных политик, выходящих за грань разумного, когда речь идет о полном отказе от использования НВЭР, или остающихся в этих рамках, когда речь идет о поиске оптимальных, индивидуальных для каждого отдельно взятого государства пропорций использования в энергобалансах НВЭР и ВИЭ. Это, в свою очередь, зависит от большей или меньшей обеспеченности национальных экономик собственными (разрабатываемыми на национальной территории) НВЭР – в этом отношении США среди мировых лидеров, что не устает подчеркивать Трамп, апеллируя к «историям успеха». Ну и, конечно, от здравомыслия политиков.

Одной из действительных «историй успеха» является американская сланцевая революция, в результате которой со второй половины нулевых годов «более чистый» сланцевый газ (с меньшими, чем у угля, выбросами СО₂ при использовании) вытеснял из энергобаланса США «более грязный» уголь вне зависимости от того, были или нет в этот период США участником Парижского соглашения, то есть декларировали ли «на бумаге» приверженность его целям и ценностям. Замещение угля газом приводило к снижению выбросов. То есть развивая газовую электроэнергетику, но оставаясь вне соглашения, США реализовывали на практике его цели и задачи. В это же время в ЕС, основном приверженце и инициаторе Парижского соглашения, наблюдалась прямо противоположная ситуация: ратуя на словах за снижение выбросов, страны ЕС на практике увеличивали выбросы. Дешевый американский уголь открытой добычи Аппалачского бассейна, вытесненный из энергобаланса США еще более дешевым отечественным сланцевым газом, ушел на экспорт в Европу, где вступил в начале 2010-х годов в конкуренцию в электроэнергетике ЕС с российским газом, продаваемым с нефтепродуктовой привязкой. И выиграл ее, поскольку мировые цены на нефть в начале 2010-х стояли на исторических максимумах. Произошло временное замещение в ЕС (российского) газа (американским) углем, что привело к увеличению выбросов СО₂ при сохранении риторики ЕС в поддержку климатической повестки (на ум приходит высказывание Даннинга, процитированное Марксом, о поведении капиталиста при 300% нормы прибыли…). Ну а затем США руками политических элит ЕС и административно-диверсионными методами (цель оправдывает средства?) обеспечили вытеснение российского газа из ЕС, замещая его своим СПГ. И намерены теперь, при Трампе, продолжать наращивать нефтегазодобычу, чтобы и дальше осуществлять «двойное разорение Европы».

«Бури, детка, бури!»

Основные ожидания результатов новой политики снятия ограничений для добычи углеводородов связаны с перспективами сланцевой добычи: на ее долю сегодня приходится две трети добычи нефти и четыре пятых добычи газа в США. Три четверти газодобычи, замедленный рост которой в последние годы, похоже, вывел ее «на полку», приходится на три географические зоны: бассейн Марцеллус в Аппалачах (это основной район добычи сухого сланцевого газа – треть общей добычи газа в стране), а также Пермский и Хоннесвилл, где основной газ – попутный газ при добыче сланцевой нефти. В Мексиканском заливе основная нефть все больше и больше добывается на глубоководье.

Но компании очень взвешенно относятся к тому, как и во что они вкладывают свои (как правило, заемные) средства. «Фракеры» (сланцевые компании, широко применяющие гидроразрыв пласта) сегодня сконцентрированы не столько на реинвестировании прибыли в освоение новых сланцевых залежей (низкие цены не стимулируют к этому), сколько на возврат денег акционерам через выплату дивидендов и обратный выкуп акций (бай-бэки). При этом сланцевые операторы работают, как правило, на частных землях (это упрощает и ускоряет согласовательные процедуры – Трамп признал в своей инаугурационной речи, что длительность согласовательных процедур – бич Америки), поэтому более широкое открытие федеральных земель для нефтегазового освоения вряд ли приведет к взрывному росту бурения. Трубопроводные компании, которые столкнулись в последние годы с жесткой оппозицией со стороны природоохранных активистов (достаточно вспомнить долгую историю многострадального трубопровода Keystone), вынуждены преодолевать сложные длительные регуляторные процедуры, прежде чем могут получить уверенность в том, что многомиллиардные долгосрочные проекты будут экономически обоснованными.

На сланцевых месторождениях наращивание добычи будет существенно более дорогим. Во-первых, разработка действующих месторождений что традиционного, что сланцевого газа (будь то собственно газовые месторождения или попутный газ нефтегазовых месторождений) требует возмещения выбытия запасов, извлеченных в ходе добычи. Это происходит за счет ввода в разработку все менее продуктивных скважин (закон ресурсной экономики: для снижения удельных затрат – эффект масштаба – разработка того или иного нефтегазового бассейна всегда начинается с наиболее крупных и продуктивных месторождений). Поэтому разработка сланцевых залежей становится все более дорогой: постоянные технологические усовершенствования лишь сдерживают рост удельных затрат.

Во-вторых, весь прирост добычи в США после 2020 года сопровождался резким снижением резервного фонда скважин у нефтяных компаний (пробуренных, но не завершенных строительством) – так называемых DUC (Drilled but UnCompleted wells). В одном лишь – основном для сланцевой добычи – Пермском бассейне их число сократилось с 3,5 тыс. до менее 1 тыс. То есть вводились в эксплуатацию скважины, основная часть затрат на строительство которых (собственно бурение) была уже осуществлена ранее. Сегодня и далее придется вводить в эксплуатацию новые скважины, что называется, с нуля, что резко увеличит стоимость их ввода.

Но недостаточно разбурить новые сланцевые залежи и ввести их в разработку, надо доставить добытый газ на рынок. А добывающие компании в крупнейшем Пермском бассейне сталкиваются с дефицитом газопроводных мощностей. Поэтому добыча природного газа в Пермском бассейне несет прямые убытки для нефтяных компаний (основной газ здесь – попутный). В отдельные периоды прошлых лет (например, всю первую половину 2024 года) цены на локальном газовом хабе Waha Hub были отрицательными, то есть нефтяные компании-операторы доплачивали за право сдать свой газ в газотранспортную систему.

Это объясняет два решения Трампа, нашедшие отражение в исполнительных указах первого дня его президентства. Первое – в поддержку создания новой инфраструктуры, для чего необходимо сократить разрешительно-согласовательные процедуры, на что нацелен один из указов. Второе – задание национальному агентству по охране окружающей среды (Environment Protection Agency) пересмотреть (провести повторную оценку) решение, что сжигание попутного газа на факелах оказывает негативное воздействие на здоровье населения. Это поможет властям нефтедобывающих штатов давать право компаниям сжигать попутный газ, для утилизации которого отсутствуют технические возможности (инфраструктура), чтобы это не препятствовало маркетингу жидких фракций.

Поэтому для решения задачи «Бури, детка, бури!» Трампу предстоит решать сложную дилемму: чтобы цены на газ были низкими (для наращивания мощностей газовой электроэнергетики для удовлетворения спроса, в том числе новых отраслей – центров обработки данных и др.), нефтяные цены должны быть высокими (чтобы улучшить объективно ухудшающуюся рентабельность сланцевой нефтедобычи). И это не очень бьется с его неоднократными заявлениями и призывами к Саудовской Аравии снизить нефтяные цены и довести до триллиона долларов инвестиции в экономику США.