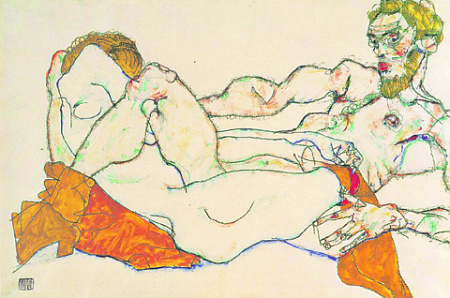

Разделся? Будь готов у унижению. Эгон Шиле. Любовники 2. 1913. Галерея Альбертина, Вена

Разделся? Будь готов у унижению. Эгон Шиле. Любовники 2. 1913. Галерея Альбертина, Вена

Здесь нелишне заметить, без чего не стоило и затевать этот сказ-расследование, что он берет начало после разгрома Гарибальди, когда его тысячники подались кто куда, а некоторые, держась берега, выгребли на своих утлых лодках аж до Крыма. Где и осели, переженившись на местных дщерях израилевых, объединив спустя столетия сефардов с ашкенази, меж которыми ничего общего, окромя субботы, кошера и обрезания: своя своих наконец-то узнаша. На мой вопрос, как гарибальдийцы общались с крымчанками:

– Генитально, – ответил Килограммчик, далекий, но прямой (по матери) потомок тех мезальянсов, и тут же уточнил: – На иврите, хотя ни те, ни другие его не знали, но в идише и ладино много библейских вкраплений.

1. Плод чистейшего воображения

– Ковид мне больше не грозит – только смерть, – написал Лева на Фейсбуке, когда на ватных ногах вернулся домой после второй вакцины. – Рушусь в койку.

Просматривая наутро, как отреагировали на его шутку, он обнаружил сообщение из Нью-Йорка, что к нам едет – нет, не ревизор, а Килограммчик, как они заглазно называли своего школьного учителя литературы по начальным инициалам: КГ – Константин Григорьевич. Всего на несколько лет их старше, кончал ту же школу, в которую его распределили после Герценовского пединститута. По месту жительства: он жил на Фонтанке с мамой (два смежных пенальчика в большой коммуналке), а построенная пленными немцами школа – на Измайловском. Промежуточные улицы были номерными, назывались Красноармейскими, прежде Ротами, а теперь? Измайловский сад, Техноложка с памятником Менделееву на фоне приснившейся ему Периодической таблицы, Троицкий рынок по Троицкому собору, где помещался тогда склад – вот питерские координаты постсталинского Левиного детства.

Сколько же теперь Килограммчику? По-любому, если Лева вошел в возраст и там в России давно бы уже был Лев Михайлович, но здесь в Америке, как пресловутая маленькая собачка, им всем суждено было до самой смерти оставаться безóтчественными и безотéчественными щенками, то Константин Григорьевич – тем более. Именно эта минимальная возрастная дистанция и была причиной особого контакта между учителем и учениками. Луч света в темном, точнее, сером царстве их рутинной школьной жизни, а то и – прошу прощения за цитатный шабаш – солнца луч среди ненастья для застенчивого, угловатого, узкочреслого подростка: единственная в классе девочка, которую не освобождали от физкультуры раз в месяц из-за регулов, а те у нее еще не начались из-за замедленного развития. Коснулось это, забегая вперед, и ее запоздалой по сравнению с одноклассницами дефлорации: цинично выражаясь, невинность – всего лишь задержка развития.

Откуда Леве все это стало известно – пусть не сразу, а постепенно, по ходу времени и в ходе сюжетной движухи? По той простой причине, что эта мальчиковая, мальчуговая, со слабой, не развитой еще грудью девочка стала в конце концов его женой, несмотря на многочисленные препятствия – в Женю был влюблен весь класс, имею в виду мальчиков, а она – как оказалось, безнадежно – в Константина Григорьевича. О чем ни Лева, ни Женя поначалу не подозревали, что и КГ повелся на Женю – опять-таки несмотря на. Нет, не несмотря на дистанцию «учитель – ученица», возрастная разнота не так уж и велика, в половых контактах и даже без оных и вовсе сходит на нет, да и запреты тогда были только на секс половозрелых школьников, а с учителями даже и не предполагался, а здесь и вовсе влюбленность, то есть надстройка, а не базовый инстинкт, который мог и не доходить до сознания такой не от мира сего, как сексуально недоразвитая, витающая в эмпиреях фантазийная Женя, прелесть моя.

Имеет право автор на любовное признание своей воображаемой героине? Сошлюсь на Стендаля: «Героиня моего романа есть плод чистейшего воображения». Хотя, конечно, Женя – не совсем над вымыслом слезами обольюсь.

Паче я самолично присутствовал на ее свадьбе в узком кругу, однако потому и был удостоен в этот круг войти как однокашник, в чем самая пора признаться. Это именно я и сообщил Леве из Нью-Йорка в Беркли о предстоящем визите к нам в Америку Константина Григорьевича. В этом сюжете Владимир Соловьев в привычном амплуа соглядатая, кибицера, вуайериста, вряд ли все-таки сводни, разве что самая малость, и, хотя учился в одной с главными героями школе, но в параллельном классе, пока нас не слили в один за малочисленностью, а потому хотя бы не был поначалу участником описываемой школьной драмы.

А мне откедова известны перипетии этой истории? Наскреб по сусекам памяти: из личных наблюдений, из разговоров и обмолвок непосредственных сопричастников, из стихов одной прекрасной незнакомки (в смысле под псевдонимом), да еще между строк из одного письма Жени, а она была великая мастерица этого жанра по причине крутого в девичестве одиночества и эпистолярной графомании. Экзальтированные письма, в которых Женя выкладывалась вся без остатка – вытряхивала из себя всю себя. А не израсходовала ли она свой литературный дар на почтовую графоманию, и он весь ушел в ее цидули, как в песок?

Автор горевал по этому поводу, но, как выяснилось, преждевременно.

Лева мучительно вспоминал сцену в бане на Первой Красноармейской, где он однажды повстречал своего друга-учителя, что нисколько того не смутило, и они даже потерли друг дружке спину по инициативе Константина Григорьевича. Член учителя напрягся, когда коснулся Левы в процессе, может, слишком тщательного мытья его спины. Больше ни разу Лева не видел его голым, хотя позже они провели семьями целое лето в Бернатах, под Лиепаей, и каждый день встречались на пляже. Опять-таки предложение этого совместного отдыха исходило от КГ, а кончилось их кромешной ссорой. Если бы не клятый Дант! Они схлестнулись на Франческе – почему флорентиец осуждает за сладострастие ее, а не Паоло, а она не сожалеет о грехе, за который попала во Второй круг ада? Или на графе Уголино, заточенном в Пизанской башне с детьми – съел он их, чтобы выжить? Даже на хитроумном Одиссее – справедливо ли поместить его в Восьмой круг ада за уловку-22 с Троянским конем?

Вертая назад к означенному малолюдному мероприятию, свадьба как свадьба, а упоминания заслуживает только обмен репликами уже на выходе, стоя между молодоженами и их бывшим учителем.

– А вы не хотите пожелать нам счастья? – напрямую спросил Лева у Константина Григорьевича.

– Судьбу не заговоришь пожеланиями.

К чему бы КГ ни клонил, я почел своим товарищеским долгом остановить это выяснение отношений прям здесь на свадьбе, под занавес:

– Эйнштейн считал, что Бог изощрен, но не злонамерен.

– Еще как злонамерен, судя по Библии, – сказала Женя. – Так ты не хочешь пожелать мне счастья?

Какой контраст между ее «ты» и Левушкиным «вы»!

– Ты никогда не будешь счастливой, потому что хочешь принадлежать только самой себе. – Vivre sa vie, – кинул он нам название годаровского фильма и пошел к выходу. – У тебя устойчивый синдром жертвы, – сказал он напоследок. – Святая Себастьяна! – и хлопнул дверью.

До меня не сразу дошло, что свадьба его учеников была для Константина Григорьевича унижением его любви. К кому из них?

2. Школа: итальянец в Питере

Постепенно мы оказались в курсе его конфликтов с многочисленной итальянской родней в Москве, Питере и Крыму: те никак не могли поделить единственного родственника в Триесте, к которому наведывались в порядке живой очереди, а иные норовили вне – по тогдашним временам, выезд за кордон был редким везением, а навар с него превышал среднюю годовую зарплату. В конце концов им пришла в голову счастливая идея, которая на самом деле была несчастной: они женили родственника из Триеста на его дальней советской родне, но та оказалась предательницей и решила прибрать триестца к своим рукам, не делясь ни с кем, а тот, не выдержав завязавшейся вокруг него смертельной схватки, помер на русской бабе от разрыва сердца в номере «Националя» окнами на Красную площадь.

Все стало на свои места – и римские ведуты Сильвестра Щедрина, репродукции которых он нам демонстрировал, и прослушиваемые на уроках арии Верди и Пуччини, и сопоставление умбрийских стихов Блока и Вячеслава Иванова в пользу последнего, и ссылки на Данта с табу на привычное, с легкой руки Боккаччо, название «Божественная комедия» – просто «Комедия», хотя она и божественная не только в смысле качественной характеристики, а что от Бога, как Библия. Ну, типа письмена Бога. Что показалось лично мне преувеличением.

Само собой, в качестве иллюстраций к родоначальнику этот страстный адепт оперного жанра дал нам прослушать на уроках арии из «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы». Тут, однако, обнаружился косяк, в котором, может, и прорезалось его подкорное итальянство, если только это у него не на индивидуальном уровне: Чайковского он предпочитал Пушкину.

Мы с Левой были среди избранных, которых он приглашал к себе домой. Гендерно мальчишник. Однажды КГ так прямо и заявил мечтательно: «Жаль, Женя девочка – могли бы все вместе дружить. И имя менять не надо».

Из-за отсутствия военной кафедры в Герценовском пединституте КГ загремел на два года в армию, а потому закончил вуз с опозданием, хотя поступил как золотомедалист сразу после школы, которую кончал и в которую вернулся. Его дождалась однокурсница, с которой он романился до армии, но жениться на ней почему-то не торопился.

Не с этим ли связано одно школьное ЧП, которое так всех нас взбудоражило? Среди учителей чуть старше КГ была смазливая и разбитная француженка, в смысле училка французского, а потому их с Килограммчиком подозревали в близости, что вроде подтвердилось однажды, но от противного, когда та на переменке при народе в хороводе влепила ему оплеуху. Странным образом этот школьный скандал способствовал его аварийному браку с Пенелопой, долго бездетному, а единственный их отпрыск родился в один год с дочкой Левы и Жени. С чем и связана та их совместная поездка на все лето в Литву, тогда еще советскую. Несмотря на некошерное поведение учителя на свадьбе своих учеников.

Загадочной той пощечине предшествовало не менее загадочное появление у нас на уроке человека чуток постарше Килограммчика в военной форме с лейтенантскими погонами, что, судя по всему, было полной неожиданностью и смутило нашего любимого учителя.

– Евгений Александрович, – представил он незнакомца.

Благодаря КГ мы жили в насквозь окультуренном мире, благо культуру – а не только литературу – он нам и преподавал, утверждая ее прерогативу над всеми остальными – нет, не школьными предметами, а жизненными реалиями. Культуртрегер и культуроцентрист, он пусть без умысла калечил наши неокрепшие юные души. Ну да, Дудочник, прямой потомок Крысолова, который, играя на своей волшебной дудочке, увел гамельнских деток незнамо куда – ни слуха ни духа, хотя с тех пор минуло семь столетий – 26 июня 1284 года согласно тогдашним хроникам. Современник Данта Алигьери, который спустя полтора десятилетия после той злополучной истории приступил к своей «Комедии».

Из нашей тройки мы с Левой выжили, а жертвой пала Женя. Будь наш учитель чуть посмелее в любви, что, по словам возлюбленного им поэта, назвать себя не смеет – что тогда? В том и беда, что сексуальная завязка изначально была путаной: КГ явно благоволил к субтильному тогда Левушке, тот был влюблен в Женю, а она в Константина Григорьевича.

Ну! Люди в здешней стороне!

Она к нему, а он ко мне.

А я... одна лишь

я любви до смерти трушу –

А как не полюбить буфетчика

Петрушу.

3. Бернаты: Дант, грибы и бабочки

Когда я проездом навестил их в Бернатах, то застал посолидневшего Дудочника, полысевшего с животиком Леву и ничуть не изменившуюся Женю – не постарела, не обабилась, время над ней не властно. Или все дело в памяти – наша любовь делает ее вечной девочкой? Говорю о всех троих воздыхателях.

На самом деле нас было четверо, и все мы прошли сквозь унижение и уничижение любви. Каждый по-разному. Вот почему пусть не сама «Комедия», но ее авторский персонаж с его неутешной обидой на глумление Беатриче был всем нам близок.

Именно в Бернатах КГ замыслил перевод «Комедии».

– Зачем еще один перевод, когда есть несколько? – хорошо, что спросила Женя, а не Лева – КГ принял бы за подкол.

– Для ровного счета. Я буду десятым переводчиком.

И в качестве ultima ratio сослался на Мандельштама – что пленительную уступчивость итальянской речи может до конца понять только слух прирожденного итальянца:

– Это и есть мое преимущество. Карт-бланш. Впервые «Комедию» переведет прирожденный итальянец.

И прочел нам монолог Франчески в своем скорее пересказе, чем переводе. Чтец и слушатели увлеклись любовным сюжетом: все мы были безответно влюблены. Читал КГ хорошо, нараспев, выпевая терцины. Коли каждая глава обозначена как песнь, то и кантилена Франчески или монологи-речитативы Уголино, Улисса, самого Данта – это арии, утверждал этот апологет оперного жанра. Опера в трех актах: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Ссылался на прецеденты, включая «Франческу да Римини» своего любимого Чайковского.

В чем мы сошлись – что не было никакой «Комедии», кабы не безответная, несчастная, обидная, унизительная единственная любовь Данта к Беатриче. Вот почему Дант падает в обморок, услышав рассказ Франчески. В сопутствии с преждевременным уходом Беатриче из жизни, а для Данта ее смерть была равна его смерти, потому что обе одинаково значили никогда больше ее не видеть. Не главный, а единственный импульс и стимул к написанию «Комедии» – своего рода реванш за оскорбительный отказ и поруганную любовь, анестезия на незаживающую, саднящую рану. Поэма – апофеоз любви, пусть и неразделенной.

Вот в чем смысл, назначение и оправдание жизненных катастроф и человеческих страданий – кормовая база художества. Дант – не исключение. Потому и сопоставимы Франческа в аду и Беатриче в раю как противоположности. Причина белой и черной лютой зависти Данта, автора и главного героя «Комедии» к счастливым любовникам Франческе и Паоло, которые неразлучны даже в адских муках.

Однако архитектоника поэмы воспринималась нами неоднозначно, хотя все сходились на слове, которое Дант ввел в мировой оборот: полисемия.

КГ: Оргáн.

Женя: Соты.

Я: Готический кафедрал.

– Грибница, – это, понятно, Лева.

– Опять ты со своими клятыми грибами!

Собственно, грибы и послужили последней каплей в их противоборстве, о чем знаю со слов обоих – хорошо хоть, меня при этом уже не было.

Константин Григорьевич не то чтобы презрительно, но раздражительно относился к Левушкиному гриболюбию, которое из любительской, с детства страсти – счастливчик! – превратилось в надежную профессию: Лева кончил биофак питерского университета и определился со своими научными пристрастиями еще в России, а уже в Америке – рывок, прорыв – сделал несколько сенсационных научных открытий, которые поразили его самого тем, что он подозревал о них на интуитивном уровне еще в той далекой и как бы небывшей питерской юности.

А разругались в пух и прах учитель с учеником, когда КГ пнул ногой шикарный белый, попавшийся им во время вечерней прогулки в дюнах – выход к морю по ночам был закрыт, чтобы кто не проник ни сюда, ни отсюда.

Лева бросился к изуродованному грибу на помощь со своим ножичком.

Как и во всем остальном, в те далекие времена – в отличие от нынешних – Лева был агностиком и в отношении грибов, не уверенный, к какому царству живой природы их отнести – к растениям или к животным? На всякий случай, однако, он никогда не расставался с швейцарским складным ножичком, аккуратно срезая гриб, чтобы не задеть его корней. Не с этим ли связано его сравнение композиции «Комедии» с грибницей? Хотя, конечно, тогда Лева не подозревал о подземном грибном царстве, открытие которого принесло ему «грант для гениев», как зовется стипендия Макартура, а та то ли соперничает, то ли упреждает Нобельку, хотя далеко не всегда, но еще не вечер.

– Что с твоим грибом сделается! – сердился тогда КГ, поддав ногой белый гриб. – Гриб жалеешь, а мелкую живность, которую уничтожает твой мерзкий кот? Уничтожил всех мышей и птиц округ. Как ни встречу, всегда в зубах трепещущая живность. Чистый холокост.

– Что, мне на цепь его посадить?

– Ты себя лучше посади на цепь. А что вы с дочкой вытворяете с бабочками! У меня в ушах стоит: «Сдави ей грудку!» А ей не больно?

Слово за слово, пока не добрались до Набокова, на которого сослался Лева как на энтомолога.

– Самый отвратный русский прозаик. Какой русский! Скорее антирусский. С его писательской алчностью и моральной неразборчивостью.

Это был их последний разговор – в Бернатах, в Питере, в России. Они даже не кланялись друг другу при встрече. Женя продолжала общаться с Константином Григорьевичем как ни в чем не бывало, что Леву смущало, но он помалкивал.

Все стало проясняться только postmortem. Мы ждали Константина Григорьевича в Америке, когда Россию накрыла третья ковидная волна и пришло известие из Петербурга, что он попал под колесницу Джаггернаута. Дело шло на поправку. В больнице он говорил больше по-итальянски – цитатами из Данта. Неожиданно ему поплохело. Последние слова были:

– До смерти заживет. Выздоровею, а потом умру.

В остроумии ему не откажешь.

4. Постправда: двойная дефлорация

Задача не из легких. Если стихи непереводимы с одного языка на другой, тем более из поэзии в прозу. Как бывший литкритик, я заметил псевдонимный сборник с лексически вполне пристойными, но сюжетно откровенными стихами задолго до того, как получил его из Беркли с авторским автографом от Жени Степановой.

Знал ли Левушка о ее авторстве заранее или узнал постфактум? Предшествовало ли этим признательным стихам реальное признание мужу в событиях, с таким бесстыдством описанным в стихах? Наверное, все-таки откровенность Жени последовала в ответ на Левушкины мучения в связи с полугодием несвиданок после школы и до их встречи спустя. Опять-таки унижение любви: унизительно ревновать, унизительно расспрашивать, унизительно не знать и унизительно узнать.

Во многом знании много печали? Знание ошеломило и изумило Леву.

– А каково было мне? – сказала Женя.

– А как же его сын?

– Искусственное осеменение.

– Вы встречались после школы?

– А то! Не сразу. Я уже поступила на филфак. Только ревновать ни к чему и не к чему. У нас ничего не вышло.

– Он импотент?

– Нет.

Встретились они случайно – на Университетской набережной, когда Женя возвращалась с лекции. С тех пор время от времени гуляли по любимому городу. Даже не целовались. Пока однажды КГ не затащил ее в квартиру друга, тот был в отъезде.

– Затащил?

– Ну, пригласил.

– Ты понимала зачем? – спросил.

– Догадывалась.

(...)

– И ты легла с чужим?

– Все могло быть намного хуже.

– О чем ты?

– Бедняжка, у тебя совсем нет воображения. Да я и сама не догадывалась. Даже когда он попросил меня повернуться к нему спиной. Решила, боится, что я забеременею. А оказалось, у него священный ужас перед влагалищем, из которого ты сделал культ.

– Не вообще, а только твое.

– Было больнее, чем у нас с тобой в первый раз. Что я испытала? Боль, отвращение, унижение, обида, разочарование. Заплакала. На этом кончилась моя школьная влюбленность. Было бесконечно его жаль.

(...)

Исповедь Жени взволновала, утешила, озадачила Леву. Ревновать к ректальному сексу? Ревность никуда не исчезла. Ревность была унижением любви, а без унижения Левушка любви уже не представлял.

Вот я и говорю: со смертью не все кончается. Скрижаль, под которой лежит Бродский на Сан-Микеле:

Letum non omnia finit.

Нью-Йорк

комментарии(0)