Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) провела соцопрос «Оценка степени защищенности граждан от различных обстоятельств». Подразумеваются преступность и «возможный административный произвол властей». Оказалось, что люди в способности государства защитить их от криминалитета уверены больше, чем в хорошем отношении этого государства к ним самим. Также выяснилось, что сохраняется серьезное неверие в объективность полиции и справедливость суда.

|

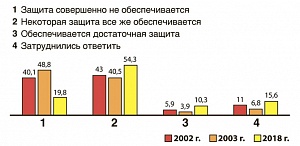

| Возможного произвола со стороны власти граждане опасаются меньше, но в защите от него по-прежнему не уверены. Источник: РАНХиГС |

Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС в своем опросе зафиксировал и очевидную положительную динамику роста уверенности граждан в своей защищенности, и все-таки пока недостаточно высокий ее уровень.

Так, с 2001 года более чем в три раза снизилось число респондентов, считающих, что защиты от преступности в России просто нет. В 2018-м так считает лишь 16,2% опрошенных против 52,2% в начале века. Среди тех, кто полностью уверен в своей защищенности, рост вообще более чем пятикратный – 14,6% против 2,7%.

Но с точки зрения преобладания в обществе этого мнения прогресс, конечно, уже не столь очевиден: получается, что так считает седьмая часть. Большинство (58,1%) полагает, что есть только некоторая защита. Впрочем, в 2001-м об этом говорили лишь 32,1% респондентов. И действительно, с того времени количество тех, кто подвергался криминальному воздействию, снизилось примерно с 25 до 11%.

Как и ожидалось, среди жертв преступности доля тех, кто уверен в защитных способностях госорганов, минимальна – это 3,9%. В целом же среди респондентов также невелико и число тех, кто положительно оценивает результаты своего к ним обращения. Большую помощь от правоохранительных органов получили 15,1% опрошенных (8,7% в 2001-м), небольшую – 24,6% (21,4%). О том, что им было оказано только формальное внимание, заявили 46%. В 2001-м то же самое ответили 55%, то есть разницу вряд ли можно признать существенной. Вариант ответа «вместо помощи были хамство и грубость» сейчас выбрали 9,5% респондентов, в начале века так отвечали 13,3%, так что и тут динамика снижения не впечатляет.

«В сознании большинства граждан отсутствует однозначная уверенность в том, что государство может в полной мере защитить своих граждан от посягательств преступных элементов», – делается вывод в опросе РАНХиГС. Однако к еще более неприятному заключению, которое РАНХиГС, кстати, не делает, можно прийти, если сравнить вышеприведенные цифры с показателями уверенности граждан, как говорится, в «народности» своего государства.

С одной стороны, об отсутствии «защиты от возможного административного произвола властей» сейчас сказали лишь 19,8%, а не 40 или вообще почти 49%, как в 2002–2003 годах. Но с другой стороны, по криминалитету цифра негативно настроенных, напомним, ниже – 16,2%. При этом о весьма высоком уровне защиты высказались 10,3%. В пояснении к опросу указывается, что, к сожалению, здесь изменения не столь радикальны, как среди респондентов-пессимистов, ведь в 2001-м уже было 5,9% оптимистов. Однако более важно, что довольных ныне своей защищенностью от излишнего внимания властей также меньше, чем тех, кто верит в способность государства оградить их от преступников (14,6%).

Наиболее же очевидное поле для такого рода сравнений – это та группа опрошенных, которых можно считать сомневающимися: дескать, вроде бы ситуация и неплохая, но могла бы быть и лучше. Следует сразу же отметить, что какого-то динамичного роста показателей здесь нет. Так вот, о возможности хотя бы как-то противостоять чрезмерному проявлению воли государства в их жизни заявили 54,3%. То есть это несколько меньше количества осторожно высказавшихся в «криминальной» части опроса – 58,1%.

В исследовании РАНХиГС есть и раздел, посвященный судебной системе. Не верят в то, что там можно добиться какой-то справедливости, 52,4% респондентов, количество которых по сравнению с 2003 годом сократилось незначительно (54,3%). Второй же по значимости фактор неверия в суд – финансовый. Он постепенно растет – 50,8% опрошенных отметили именно его, хотя 15 лет назад о нехватке денег говорили 48,7%. Сильно выросло и количество не желающих тратить на судебные тяжбы свое время. Таких ныне 28,3%, а в 2003-м их было только 14,5%.

комментарии(0)